Sri Lanka, cet État insulaire situé au sud-est de l’Inde, renferme une biodiversité incroyable en raison de la diversité des milieux naturels qu’elle abrite, telle que la réserve de Sinharaja. Sa situation géographique spécifique sur une faille géologique et son climat tropical humide en font un environnement idéal pour de nombreuses espèces endémiques telles que l’éléphant du Sri Lanka évoluant au cœur d’une flore verdoyante et luxuriante.

Relativement à sa petite taille l’île présente une remarquable diversité de forêts avec un indice de concentration de biodiversité parmi les plus élevés au monde (2,17 indice BioD) . Celles-ci se répartissent de la sorte : 70% de couverture forestière tropicale sèches de mousson, 15% de forêts tropicales de type humides et 5% de forêts tropicales montagne à faible relief. Couvrant plus de 15 500 km 2, les forêts sont distribuées grâce aux politiques locales au travers plusieurs dizaines de réserves naturelles protégées. Celles-ci génèrent des flux importants de tourisme représentant près de 10% du PIB du pays. L’attrait de la rencontre avec les lieux sacrés, la population et cette biodiversité locale a en effet engendré dans un contexte pandémique en 2020, l’arrivée de 540 000 touristes.

Touché par cet afflux massif de touristes, le pays a pris ces dernières années le parti de la transition vers un tourisme plus éthique et durable. Ce qui a poussé de nombreux acteurs clés de cette industrie à repenser leurs approches du voyage. Des initiatives comme les Eductour permettent aujourd’hui de proposer tant aux professionnels sri lankais qu’aux agences internationales la découverte d’initiatives positives concrètes et d’amplifier les synergies tournées vers le tourisme de demain.

A l’occasion de l’Eductour organisé par Flockeo avec 4 agences au Sri Lankaises au sein de son réseau la première semaine de mai 2022, nous avons donc voulu ré-interroger la situation des aires protégées au Sri Lanka au prisme de la question touristique. Pour cela nous avons à nouveau fait appel à l’analyse par les données satellites permettant de comprendre les impacts anthropiques sur les écosystèmes.

Nous nous sommes alors concentrés sur la réserve de Sinharaja, située au Sud-Ouest du Sri-lanka. Nous avons étudié l’évolution de sa biodiversité et analysé l’importance de la l’existence d’une telle réserve naturelle protégée au travers de la séquestration carbone de cette forêt.

Le Sri Lanka bénéficie d’une faune et d’une flore uniques, qui profitent d’une île aux espaces naturels vastes encore préservés.

Les forêts du Sri Lanka sont composées de 60% d’arbres endémiques à l’île, auxquels s’ajoutent 50 % des mammifères endémiques. On peut aussi y trouver d’uniques papillons, insectes, reptiles et amphibiens, présents exclusivement au Sri Lanka.

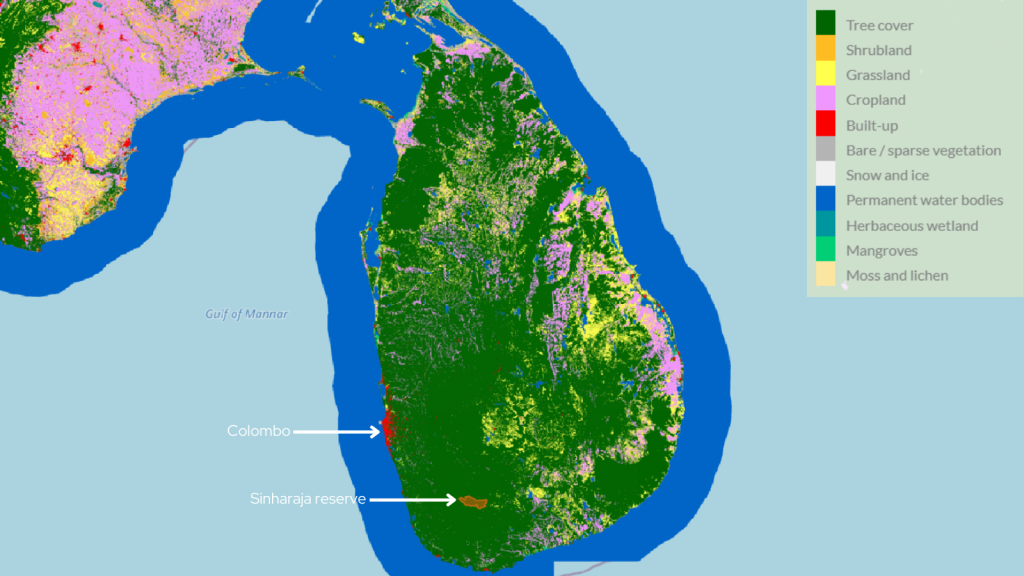

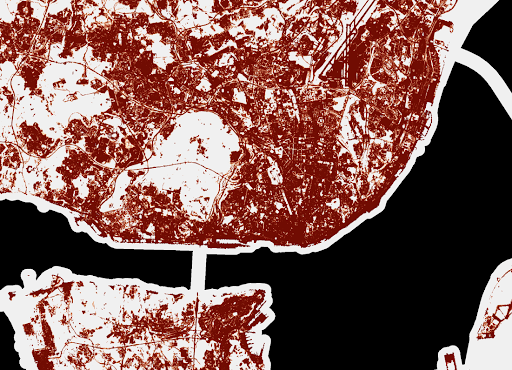

La place des espaces naturels et de la biodiversité au Sri Lanka est très importante. Ces espaces recouvrent encore une majeure partie de l’île. C’est encore plus frappant lorsque l’on observe l’île depuis l’espace, grâce aux données satellites.

En ayant recours à l’indicateur d’utilisation des sols la dimension forestière et verte de l’île apparaît pleinement.

(Carte de l’Indicateur d’Utilisation des Sols, Sri Lanka, 2020, ©Murmuration)

Tout d’abord, on constate que la majeure partie de l’île est recouverte d’arbres (en vert). Ensuite, on peut voir aussi que les terres cultivables couvrent une partie non négligeable de l’Est du pays.

Enfin le l’indicateur d’utilisation des sols permet de souligner la présence d’aires urbaines (en rouge), la plus importante étant Colombo à l’ouest du pays.

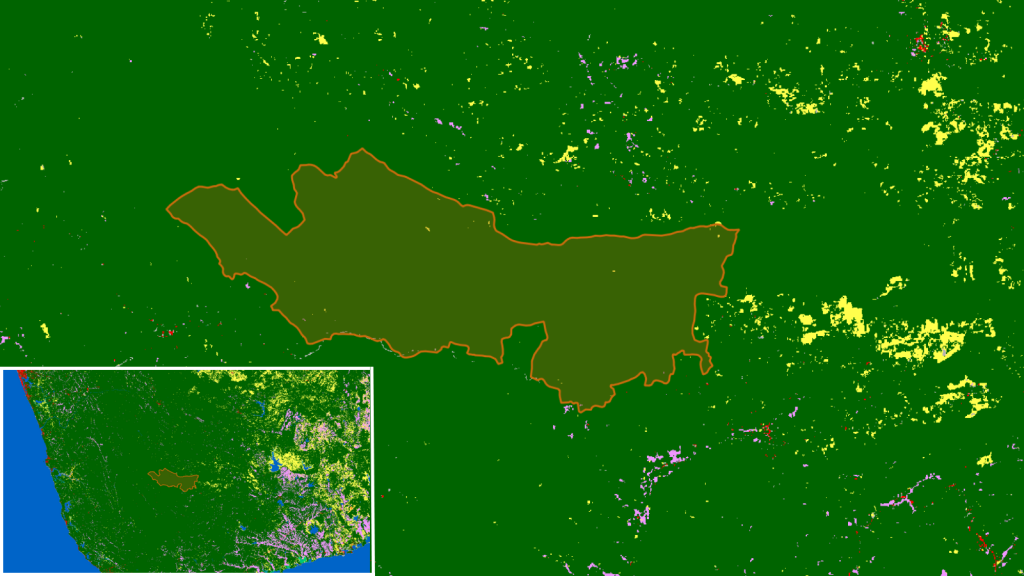

La réserve de Sinharaja est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1989. Elle est considérée comme la dernière zone viable de forêt humide primaire du Sri Lanka. Elle s’étend sur plus de 8000 hectares, au cœur d’une région déjà très forestière.

(Carte de l’Indicateur d’Utilisation des Sols, réserve de Sinharaja, Sri Lanka, 2020, ©Murmuration)

Cette forêt est très peu altérée (zone exclusivement verte), preuve de la nécessité de protéger ces espaces verts et des résultats positifs de cette protection. On voit clairement depuis l’espace que cette zone est quasiment intacte de construction urbaine ou de cultures agricoles.

Cela s’explique notamment par le statut accordé à cet espace de biodiversité, inscrit au patrimoine de l’Unesco. Il bénéficie aussi d’une réelle protection par les services publics sri lankais. Enfin, il profite historiquement aussi du peu d’accès routiers à la réserve.

On est donc ici en présence d’une authentique forêt primaire, c’est-à-dire, une forêt composée d’espèces indigènes où aucune trace d’activité humaine passée ou présente n’est clairement visible.

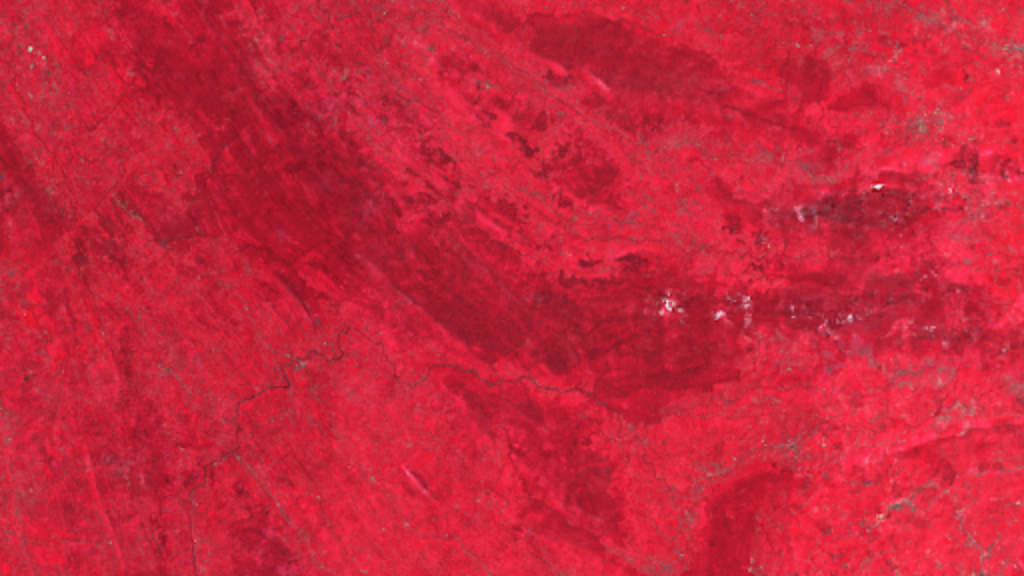

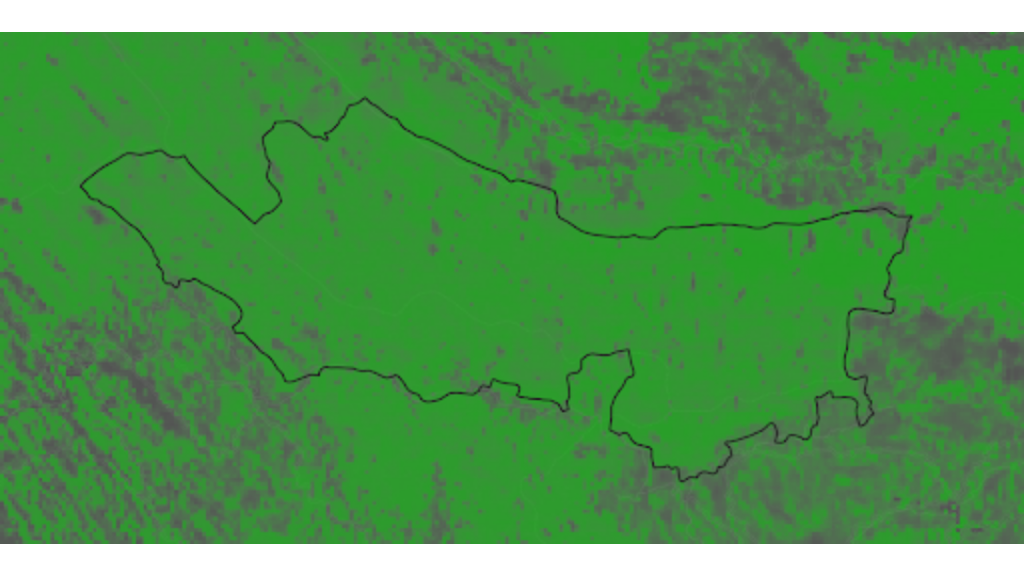

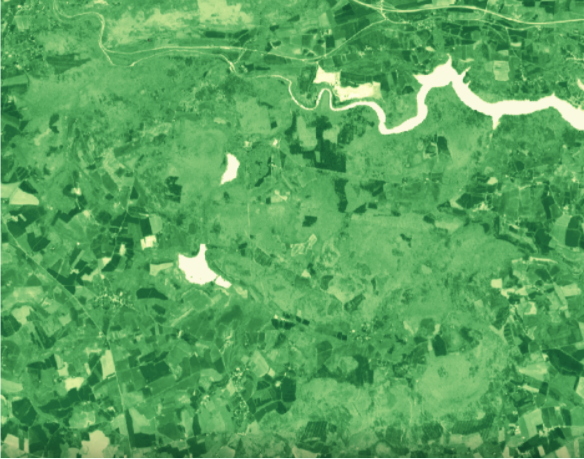

(Carte de l’Indice de Couverture Végétale, réserve de Sinharaja, Sri Lanka, 2020, ©Murmuration)

Si l’on se concentre sur la couverture végétale de la région, on peut clairement distinguer la réserve de Sinharaja (au centre, en rouge plus foncé).

Cependant, et comme souligné dans cette article, établir la santé et pérennité d’une forêt ne repose généralement pas que sur sa densité végétale.

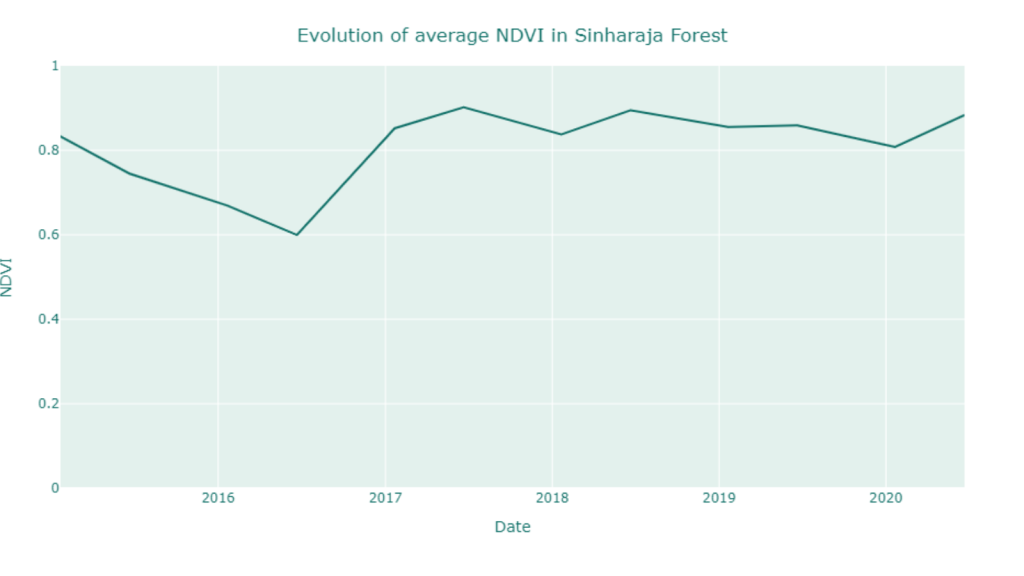

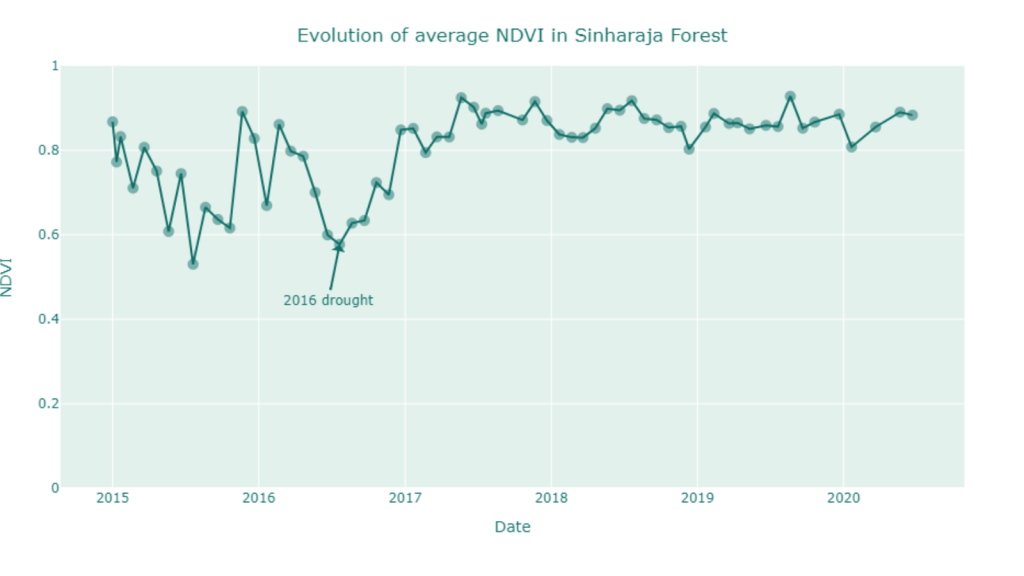

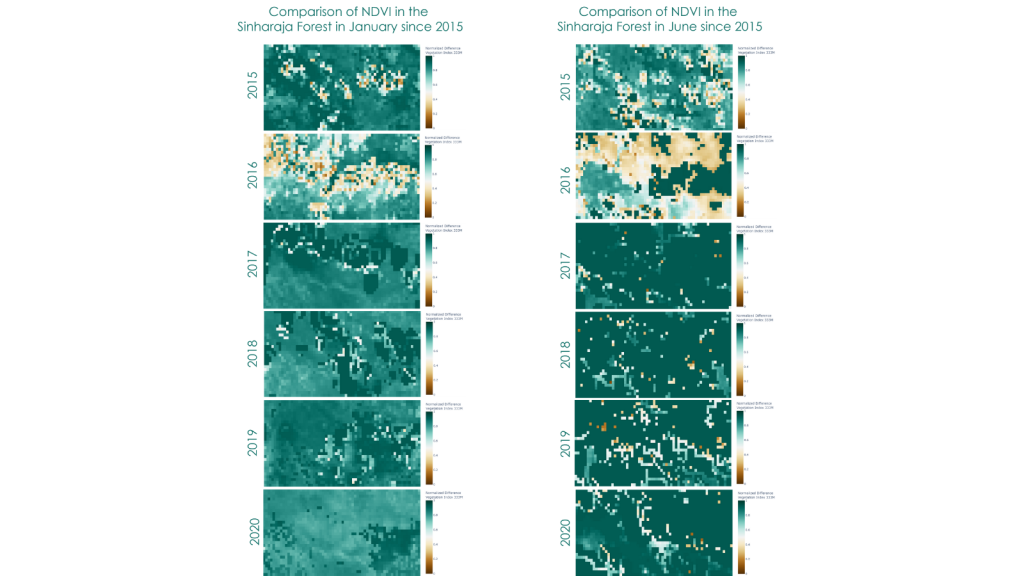

Pour faire état de la biodiversité de la réserve de Sinharaja, nous avons eu recours à notre indicateur de santé de la végétation, obtenu par un calcul d’indice NDVI (Indice de végétation par différence normalisée). A partir de données spatiales d’observation de la Terre, il permet d’évaluer la teneur et l’évolution de la végétation sur un territoire.

(Évolution du NDVI moyen dans la réserve de Sinharaja, 2 échantillons par an, 2015-2020, ©Murmuration)

(Évolution du NDVI moyen dans la réserve de Sinharaja, 1 échantillon par mois, 2015-2020, ©Murmuration)

On observe dans le graphique ci-dessus l’évolution de la santé moyenne de la végétation de 2015 à 2020 (un échantillon tous les 6 mois).

Deux phénomènes sont à souligner :

L’utilisation de cet indicateur de la santé de la végétation, permet de quantifier précisément avec des données chiffrées et compréhensibles l’état des espaces verts. Cependant il est important de souligner que l’indicateur est ici une moyenne sur 6 mois, d’un phénomène naturel, en perpétuelle évolution. À cela s’ajoutent bons nombres de phénomènes climatiques, environnementaux et anthropiques qui influent sur la santé de la végétation.

Au Sri Lanka, la biodiversité est notamment soumise à deux saisons de moussons : Yala et Maha. Yala à lieu sur la partie Sud-Ouest de l’île de Mai à Juillet. Il s’agit de la grande mousson, installant un climat très humide.

Maha, est la seconde période de mousson, sur la côte Nord-Est du Sri Lanka. Elle se produit en général d’octobre à janvier.

Ces deux périodes jouent un rôle essentiel dans le développement et la préservation de la biodiversité sri lankaise.

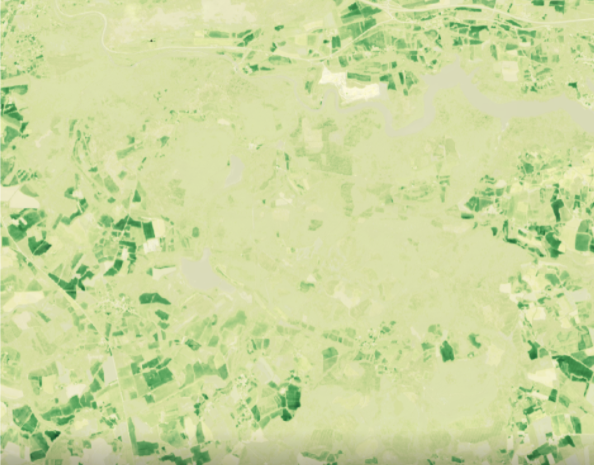

(Carte du NDVI du Sri Lanka, 2015- 2020, ©Murmuration)

Cette évolution systématique de la biodiversité est visible depuis l’espace, en observant l’indicateur de santé de la végétation durant les différentes saisons et sur plusieurs années (2015-2020).

On constate de réelles variations : la biodiversité évolue, se déplace, se regroupe, s’étend, au fur et à mesure des moussons.

Par conséquent, le dérèglement climatique joue un rôle important dans l’évolution de la biodiversité du Sri Lanka. L’absence de moussons, ou la réduction des jours de pluies sont de réels facteurs qui menacent la biodiversité sri lankaise.

Pourtant, elle doit être protégé à tout prix, tant son rôle est crucial dans la lutte contre le carbone et le dérèglement climatique.

Nous avons précédemment souligné le fait que la réserve de Sinharaja était une forêt humide primaire. Cela revêt une importance toute particulière pour comprendre le rôle que joue la biodiversité dans la lutte pour le climat.

Notre indicateur de séquestration du carbone nous permet de mettre en lumière le rôle qu’une forêt primaire telle que celle du Sinharaja joue dans ce phénomène.

(Carte de l’Indice de Séquestration Carbone de la réserve de Sinharaja, Sri Lanka, 2020, ©Murmuration)

Cet indicateur permet de déterminer la quantité de carbone séquestrée par la réserve, soit ici, 1 million de tonnes de CO2 séquestré par hectare . La réserve apparaît d’ailleurs clairement sur cette image.

Le vert représente les zones séquestrant du carbone, plus il est intense plus la quantité de carbone séquestré est importante. Le gris représente donc par opposition, les zones où peu de carbone est séquestré.

Pour exprimer cela encore autrement, la forêt de la réserve de Sinharaja retient à elle seule près de 9 milliards de tonnes de carbone . À titre de comparaison, la production annuelle de carbone par l’aviation mondiale représente approximativement 660 millions de tonnes de CO2/an.

Si ce chiffre paraît si important, c’est essentiellement dû à l’ancienneté et la préservation de cet espace de biodiversité. Quasi vierge de toute perturbations humaines, la forêt a depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui pu accumuler une quantité gigantesque de carbone.

La forêt absorbe le carbone dans l’air, pour le transformer en branches, feuilles et toutes formes de végétation. Ce faisant, la forêt absorbe donc du CO2, conserve le carbone pour son développement et rejette l’O2 dans l’air. Ce phénomène appelé photosynthèse, est à l’origine de la captation du carbone par les forêts.

Il est donc important de souligner, que la réserve de Sinharaja ne consomme pas près de 9 milliards de tonnes de carbone par an, non, elle en est composée !

Ces chiffres nous imposent encore la plus grande prudence en matière de protection et conservation des forêts.

Au cours de ces analyses sur la biodiversité au Sri Lanka, et notamment la végétation, on observe plusieurs menaces qui pèsent sur l’environnement sri lankais.

Tout d’abord, la nécessité ultime de protéger la réserve de Sinharaja, afin d’éviter tout rejet de carbone dans l’atmosphère. Ce phénomène est déjà très dur à contrôler aujourd’hui, et tout rejet supplémentaire est un pas en arrière dans la lutte contre le changement climatique.

La protection territoriale de la réserve est d’une grande importance tant elle est soumise à de nombreuses pressions, qu’elles soient urbaines, économiques et/ou sociales.

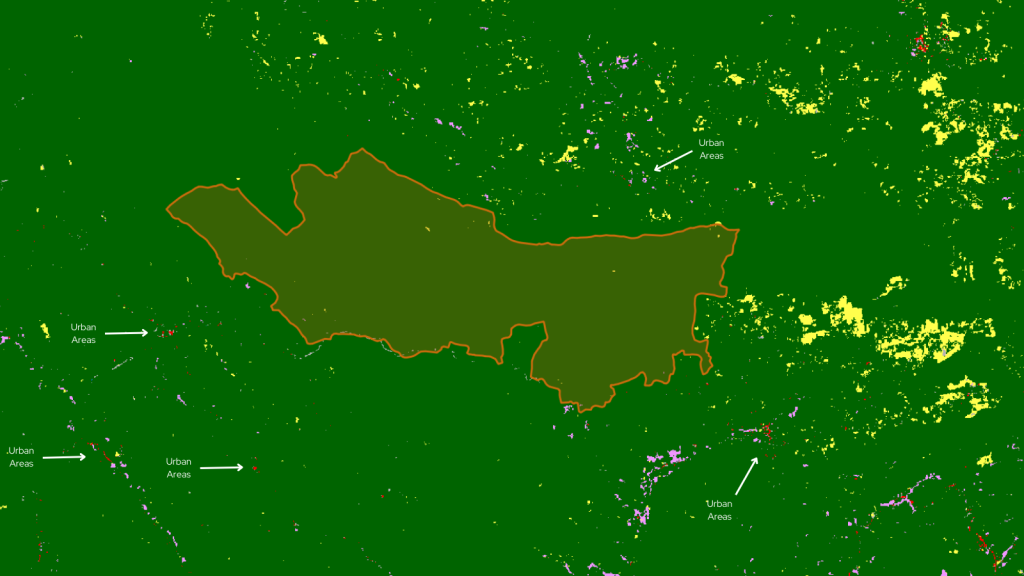

(Carte de l’Indicateur de couverture des sols autour de la réserve de Sinharaja, Sri Lanka, 2020, ©Murmuration)

La réserve est confrontée à la pression urbaine, et au phénomène dit “d’étalement urbains”. En effet les villes grapillent du terrain et les populations s’installent toujours plus près d’espaces naturels. Comme on peut le voir sur la seconde image, certaines petites villes ne sont pas loin de la réserve et grapillent déjà du territoire sur la forêt qui les entoure.

Afin de répondre aux besoins humains d’accès au travail et aux soins, le Sri Lanka a construit de nouvelles routes, qui se rapprochent dangereusement de la réserve de Sinharaja, voire pour certains menacent déjà la réserve.

Ces routes sont construites pour faciliter l’accès des résidents à des services dispensés uniquement dans les plus grandes villes.

Bien que la construction de cette route soit motivée par des besoins humains importants, il est important de mesurer son impact immédiat sur la nature, mais aussi ceux à venir, ce que l’on appelle aussi externalités négatives.

En effet la construction d’une route n’aura pas pour unique conséquences environnementales celles de la construction, mais aussi celle de l’utilisation des routes. On parle ici du trafic auquel seront soumises ces routes, et donc de la pénétration de véhicules polluants au plus proche de la réserve naturelle.

Enfin ces routes peuvent aussi être détournées de leur principe de base, et utilisées à des fins économiques profondément anti-environnementales. L’ouverture de telles routes représentent un accroissement des points d’accès à la forêt et facilite donc l’accès à l’exploitation illégale de la forêt, et de prélèvements illégaux de ressources

Pour lutter contre ces externalités négatives, plusieurs solutions peuvent être envisagées.

Tout d’abord le suivi de la forêt de manière constante (notamment via l’utilisation de satellites). Ensuite, le financement accru pour la protection de l’intégrité de la forêt avec notamment l’ajout de personnel pour surveiller et punir les infractions.

L’apport financier du tourisme, attiré par cette réserve, peut, et doit être une source de financement de la protection de la biodiversité sri lankaise.

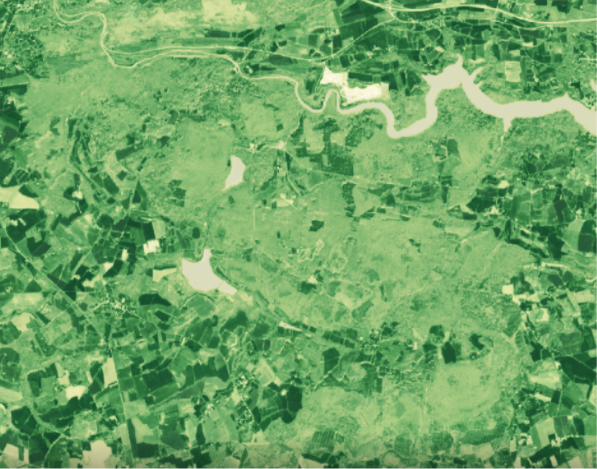

(Comparison of NDVI in the Sinharaja Reserve , in January and June, 2015-2020, ©Murmuration)

Comme on peut le constater sur ces images, la couverture végétale a connu un considérable coup d’arrêt lors de l’année 2016 (voir image 1, et ci-dessus).

Cette année a notamment était connue pour être l’une des plus sèches jamais enregistrées. La conséquence majeure de cette sécheresse a été la régression de l’espace végétal dans la réserve.

Ce phénomène a pu être observé à plusieurs endroits sur la planète. Il montre l’extrême vulnérabilité des espaces végétaux face au changement climatique.

Ce phénomène environnemental soulève alors un ensemble de questions, concernant la lutte des acteurs étatiques et sociaux contre des phénomènes internationaux et climatiques.

À cela s’ajoute le fait que de tels événements soulignent l’importance de la nécessité d’un effort mondial pour lutter contre le réchauffement climatique, qui menace directement la biodiversités mondiales, nos forêts, nos océans, et par conséquent l’air que nous respirons.

Sources : Copernicus Programm

Auteurs : Maël Plantec, Camille Lainé, Muruguesh Manthiramoorthi, Fabien Castel, Rémi Nassiri

Murmuration est heureux d’annoncer sa sélection en tant qu’organisateur français de la 3ème édition Cassini Hackathon, un programme de l’Union Européenne.

Pour réaliser cela, nous nous sommes associés à Open Tourisme Lab basés à Nîmes, qui apportent leur expertise en support aux entrepreneurs et aux start-ups.

Cette 3ème édition du Hackathon sera sur le thème de (Re)Vitaliser le Tourisme en Europe. Il mettra en avant l’utilisation de technologies et d’outils spatiaux pour innover et revitaliser l’industrie touristique en Europe de manière responsable.

Pour se faire, 3 challenges ont été identifiés : Trouver des destinations durables; Découvrir les villes et les cultures ; Prendre soin de notre faune et de notre flore.

Ces challenges s’adressent à des étudiants, des entrepreneurs, ou toute personne ayant l’envie d’innover et d’agir durablement.

C’est donc avec plaisir que nous vous annonçons que l’Hackathon CASSINI se déroulera du 12 au 14 mai 2020 à Nîmes.

Les grandes villes ne cessent de croître, il est important de suivre ce processus de développement, et c’est pourquoi Murmuration a créé son propre Indice Urbanisation. Suite aux progrès technologiques, l’humanité ne cesse d’étendre son territoire urbain. Ce phénomène d’urbanisation, entraîne une artificialisation des sols et pose alors trois problèmes majeurs :

Pour répondre à cette problématique, trois solutions existent, à ce jour :

Murmuration propose un indicateur “Urbanisation”, construit à partir de données satellites. Aujourd’hui, une ville ou un village est tout à fait capable de déterminer l’évolution de son urbanisation sans avoir recours au spatial.

Cependant, c’est à une échelle plus globale que la tâche se complexifie. En effet, pour qu’une région ou un pays puisse calculer l’évolution de son urbanisation, il faudrait que toutes les sous collectivités rassemblent leur données entre elles.

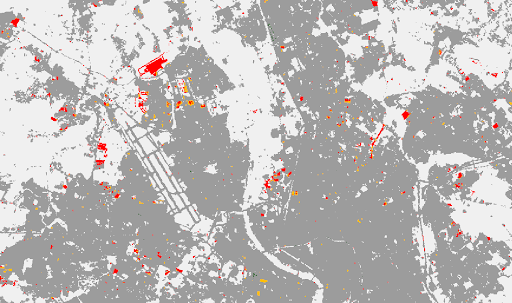

L’indicateur Urbanisation est un outil d’observation permettant de visualiser l’artificialisation des sols d’une zone dans le monde à un instant précis. Il permet aussi d’étudier son évolution entre deux années. Pour mieux comprendre son fonctionnement voici deux images.

(Carte de l’urbanisation de Lisbonne, 2018)

Voici une image représentant la densité d’artificialisation des sols d’une partie de Lisbonne en 2018. La précision est de 10 mètres. La densité est calculée selon un pourcentage.

Plus la zone est rouge foncée, plus sa densité d’artificialisation est forte. A l’inverse, plus une zone est faible en densité, plus elle sera représentée en rouge clair, jusqu’à devenir blanche si la zone n’est pas artificialisée.

(Evolution de l’artificialisation des sols à Toulouse, entre 2015 et 2018)

Enfin, cette image représente l’évolution de l’artificialisation des sols d’une partie de la ville de Toulouse entre 2015 et 2018. La précision est de 20 mètres. En gris foncé, ce sont les zones qui n’ont pas évolué entre les deux périodes. En rouge et jaunes, sont les zones où l’on a construit. En vert, ce sont les zones où l’artificialisation a baissé (création de parc, destruction d’immeuble, …). Enfin, en blanc, ce sont les zones non artificialisées.

Pour fonctionner, l’indicateur utilise trois bases de données différentes. La première est issue du service Wekeo. Cette entreprise offre les données Copernicus en téléchargement gratuit, y compris toutes les données des satellites Sentinel, les missions contributives et les services marins, terrestres, atmosphériques et climatiques de Copernicus.

Nous y trouvons donc les données d’imperméabilité des sols en Europe avec une précision variant entre 10 et 100 mètres selon les options sélectionnées. Ces données sont présentes tous les 3 ans, de 2006 à 2018 et sont accompagnées de données montrant leur évolution sur la même période.

Seulement, ce service ne propose que des données d’imperméabilité des sols en Europe. C’est donc pour cela que nous utilisons une deuxième base de données issue du service Copernicus Global Land Service. Cet organisme propose des données affichant les zones construites dans le monde entier, de 2015 à 2019, avec une précision de 100 mètres. Nous pouvons alors calculer nous même l’évolution de ces zones entre chaque année.

Enfin, pour les années les plus récentes et pour une observation dans le monde entier, c’est la base de données issue du service World Cover qui est utilisée. WorldCover fournit un nouveau produit de référence pour la couverture terrestre mondiale à une résolution de 10 m pour 2020, basé sur les données Sentinel-1 et 2 qui ont été développées et validées en temps quasi réel et maximisent en même temps l’impact et l’utilisation pour les utilisateurs finaux.

Pour mieux comprendre l’utilité d’un tel indicateur, voyons comment nous pouvons étudier l’évolution de l’urbanisation en Occitanie par rapport à l’objectif “Zéro Artificialisation Nette” (ZAN).

Cet objectif en France vise à limiter au maximum l’augmentation de l’imperméabilité des sols afin d’atteindre une croissance nulle en 2050. Grâce à l’indicateur d’urbanisation, nous pouvons voir que la région Occitanie a connu une croissance de 3.4% entre 2015 et 2018.

Même si une telle croissance semble montrer que l’objectif ZAN n’est pas rempli, il faut comprendre que la région est l’une des plus attractives de la métropole, avec une croissance démographique de 3.5% entre 2013 et 2018 d’après l’INSEE.

En revanche, on peut voir que la croissance urbaine est difficile à compenser. Lorsqu’une zone naturelle est artificialisée, il y a peu de chance qu’elle retrouve son état d’origine.

En effet, entre 2012 et 2018 seul 0.01% du territoire artificialisé en Occitanie a subi une baisse significative de son imperméabilité.

Enfin, il est intéressant d’étudier l’impact des grandes villes sur l’augmentation de l’artificialisation nette des sols en Occitanie entre 2015 et 2018. Toulouse, qui est la capitale de la région, absorbe à elle seule, 8,2% de toute la croissance urbaine alors qu’elle ne constitue que 4,87% de la superficie urbaine en occitanie. Montpellier, qui est la deuxième plus grande ville de la région absorbe 3,2% de toute la croissance urbaine alors qu’elle ne constitue que 2% de la superficie urbaine dans cette même région.

On pourrait donc penser que les métropoles agissent comme des catalyseurs de l’artificialisation des sols. Cependant, ce sont ces mêmes villes qui ont la plus forte densité urbaine de la région. Cette densité permet de limiter au maximum l’expansion urbaine (concentration urbaine verticale, non horizontale) .

Les grandes villes ont donc un impact à double tranchant sur l’artificialisation des sols. Ainsi, il est important que les mairies de ces métropoles continuent de développer leur urbanisation tout en appliquant les trois méthodes permettant de limiter l’artificialisation nette des sols: éviter, limiter et compenser.

Authors : Youri Colera, Rémi Nassiri

La qualité de l’air dans le monde se détériore, c’est un fait bien connu, et encore trop peu de gens reconnaissent qu’il s’agit d’une nécessité absolue. Cet article explique comment Murmuration contribue à la lutte contre ce problème.

Murmuration est une PME française créée en mars 2019 dans le but d’introduire la dimension environnementale dans le cycle de décision. Elle se concentrant sur les institutions et les acteurs de la gestion du tourisme. Nous utilisons principalement des données satellitaires d’observation de la terre, mélangées à des données in-situ et socio-économiques.

Murmuration a développé des indicateurs prêts à l’emploi basés sur les sources de données mentionnées précédemment. Parmi eux, l’indicateur de la qualité de l’air vise à fournir un aperçu de l’évolution des principaux polluants atmosphériques dans le monde à des fins de comparaison et d’évaluation. L’indicateur respecte les normes de production et de diffusion des données, telles que les normes de l’Open Geospatial Consortium (OGC). Cela le rend prêt à être utilisé par la plupart des applications clientes. L’objectif principal est d’aider les décideurs politiques et les autres parties prenantes à identifier les problèmes à la racine afin que des mesures puissent être prises en conséquence.

La qualité de l’air s’est détériorée depuis le début de la révolution industrielle. Toxicity of the air is higher than ever before. In order to control it, it has to be monitored systematically. La toxicité de l’air est plus élevée que jamais. Afin de la contrôler, il faut la surveiller systématiquement.

Pour ce faire, l’Organisation mondiale de la santé a commencé à établir des directives sur la qualité de l’air en 1987 afin de définir les niveaux de sécurité des polluants atmosphériques. La dernière révision publiée en septembre 2021 définit six composés comme les principaux polluants atmosphériques en raison de leur effet significatif sur la santé humaine. Cela inclut 4 gaz (NO2, SO2, CO et O3) et 2 deux particules poussiéreuses (PM2.5 et PM10). Chacun de ces composés affecte la santé humaine de plusieurs manières différentes.

Grâce à son indicateur de la qualité de l’air, Murmuration vise à aider même les non-experts à comprendre la situation. L’indicateur étudie la pollution atmosphérique au niveau des composés individuels ainsi qu’un score agrégé comprenant tous les polluants.

La nature de l’indicateur et les algorithmes utilisés sont expliqués dans les sections suivantes. Les données utilisées pour le calcul de l’indicateur proviennent de l’instrument TROPOMI du satellite Sentinel 5P.

Mais pourquoi utiliser des données satellitaires alors que la pollution atmosphérique est surveillée depuis longtemps à l’aide de capteurs au sol ? Les mesures conventionnelles basées sur des capteurs in-situ sont très localisés dans la région de mesure (disons un périmètre de 50 m). Elles ne peuvent pas être utilisées pour surveiller l’ensemble de la ville à moins que ces capteurs in situ ne soient installés à chaque endroit de la ville. Mais, c’est un processus très coûteux et qui doit être maintenu de manière constante.

C’est là que les données satellitaires entrent en jeu. Même s’il y a un compromis avec la résolution spatiale, les données aident à étudier la qualité de l’air au niveau de la ville. Les satellites surveillent la qualité de l’air à un coût bien moindre (une fois lancé et en vol, il peut surveiller de nombreuses villes sans coût supplémentaire), de manière évolutive et produisent des mesures qui peuvent être comparées d’une ville à l’autre, ce qui en fait un très bon outil pour évaluer et comparer les niveaux de qualité d’air des villes.

Sentinel 5P est le premier satellite sentinelle à surveiller la composition de l’atmosphère. L’instrument mesure la lumière solaire dans les bandes spectrales de l’ultraviolet et du visible, du proche infrarouge et de l’infrarouge aux ondes courtes. La lumière est divisée en différentes longueurs d’onde à l’aide d’un spectromètre à réseau et ces longueurs d’onde sont capturées par quatre détecteurs différents afin de mesurer le niveau des différents composés.

Les données brutes de Sentinel 5P sont ensuite traitées, validées, géoréférencées et mises à disposition pour un accès facile par le biais du Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Les données traitées et validées pour l’ensemble des 6 composés mentionnés ci-dessus sont utilisées pour calculer l’indicateur. Les 6 composés individuels sont disponibles chaque jour à un niveau horaire. Les niveaux quotidiens sont ensuite calculés à l’aide d’algorithmes d’agrégation reflétant l’impact sanitaire (à court ou à long terme) de chaque polluant (sur la base des directives de l’OMS). Les données agrégées passent ensuite par un pipeline de transformation des données pour être converties dans le format souhaité.

Les indices de qualité de l’air agrégés sont calculés à deux niveaux temporels différents – annuel et quotidien. Two different algorithms are used to arrive at the indices.

Les indicateurs sont définis à deux niveaux de couverture différents – européen et mondial. Ceci est le résultat de la disponibilité des données brutes de la couverture mondiale à une résolution spatiale de 0,1° (environ 100 km près de l’équateur) et des données brutes de la couverture européenne à une résolution spatiale de 0,01° (environ 10 km près de l’équateur). Les données brutes pour la couverture européenne sont facilement disponibles sous forme de concentration massique en µg/m3 qui est la norme utilisée par l’OMS pour évaluer les niveaux de qualité de l’air. En revanche, les données brutes pour la couverture mondiale ne sont pas facilement disponibles dans le format standard.

Dans les données de couverture mondiale, les particules de poussière telles que PM10 et PM2.5 sont disponibles sous forme de concentrations massiques en kg/m3qui peuvent être converties à l’aide d’un facteur de conversion. Mais les gaz tels que NO2, SO2, CO et O3 sont disponibles sous forme de rapports de mélange de masse en kg-1. Ils doivent être convertis en concentrations massiques à l’aide d’équations de gaz idéal. Enfin, tous les gaz et poussières sont disponibles en concentrations massiques avec la même unité µg/m3.

Enfin, l’indicateur peut être utilisé à partir de 2 canaux fournis par Murmuration :

While the map service takes care of studying the distribution of various compounds and its hotspots, the programmatic interface helps in narrowing the study to any particular area of interest and to study the change over a temporal scale.

The indicator helps in identifying problems such as pointing out regions or times of high pollution or temporal range of high pollution exposure. The World Health Organization estimates that air pollution causes 7 million premature deaths per year. This is one of the biggest environmental threats to human life. By finding out regions of concern, appropriate actions and measures can be taken by government bodies, enterprises and non-governmental organizations to mitigate the situation.

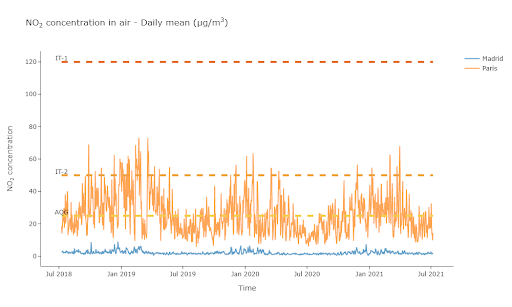

(Graphique de la concentration de NO2 dans l’air à Paris et Madrid, ©Murmuration)

Grâce à l’indicateur développé par Murmuration, il est possible d’étudier le niveau de qualité de l’air à l’échelle de la ville de manière rentable. Monitoring air quality using satellite measurements will not completely replace the in-situ measurements. They act complementary to each other. Alors que les mesures par satellite permettent de surveiller la qualité de l’air au niveau de la ville ou à un niveau plus élevé, les mesures in situ permettent de surveiller la qualité de l’air au niveau de la rue ou du quartier (hôpitaux, écoles, parcs, etc.).

Le graphique ci-dessus montre l’indicateur Murmuration NO2 et son évolution à Madrid et à Paris sur une période de trois ans. On peut d’ailleurs y constater que les deux villes connaissent un écart conséquent en matière de concentration de NO2. Ce gaz est essentiellement émis par le traffic routier. Les politiques publiques de limitation de vitesse à Madrid, instaurées depuis quelques années, peuvent être l’une des raison de cet écart.

Cet article est l’un des nombreux articles qui seront publiés jusqu’à la fin du mois de mars. Ils expliquent ce que sont les indicateurs de la Murmuration et leur but.

En France métropolitaine, les forêts couvrent 31% du territoire, soit près de 17 millions d’hectares. Véritables poumons pour le règne animal, l’importance de la couverture végétale n’est pas à démontrer. Or, à travers le monde, ces trésors verts doivent relever les défis écologiques et sociaux de demain. Pour pallier notamment au changement climatique, des stratégies doivent être mises en place pour la gestion durable des écosystèmes forestiers, et le maintien de la santé des forêts.

En Février 2021, en France, une pétition est lancée pour arrêter la coupe des arbres dans les forêts de la région de Sénart. Le mouvement prend de l’ampleur, et l’ONF (Office National des Forêts) doit alors donner des explications sur la gestion des zones végétalisée et leur durabilité.

(Forêt, ©Canva)

Cet article vise à mieux prendre la mesure de ce problème et ses enjeux. Il montre aussi le rôle que peut jouer le progrès technologique et scientifique pour mieux comprendre les causes et conséquences de la dégradation de la santé des forêts dans les régions menacées.

Le concept d’une forêt en bonne santé a un attrait universel. Cependant, les écologistes et les gestionnaires forestiers peinent à définir exactement cette notion. Ainsi, à ce jour, il n’existe pas de définition universellement acceptée pour la santé de la forêt.

La plupart des définitions de la santé des forêts peuvent être classées en fonction de leur perspective écologique ou utilitaire. D’un point de vue écologique, la compréhension actuelle de la dynamique des écosystèmes suggère que les écosystèmes sains sont ceux qui sont capables de maintenir leur organisation et leur autonomie dans le temps tout en restant résilients au stress ([1] Edmonds et al 2011, [2] Raffa et al 2019).

D’autre part, la perspective utilitaire soutient qu’une forêt est en bonne santé si les objectifs de gestion sont atteints. Par conséquent, une forêt est malsaine si ces objectifs ne sont pas atteints. Cette définition peut être appropriée lorsqu’il existe un objectif de gestion unique et non ambigu, comme la production de bois ou le maintien des attributs de la nature sauvage. Elle est, cependant, trop étroite lorsque des objectifs de gestion multiples sont nécessaires.

Enfin, d’autres écologistes forestiers intègrent des perspectives à la fois écologiques et utilitaires dans leur définition à deux composantes de la santé des forêts. Premièrement, la gestion saine d’une forêt doit être basée sur ces propriétés physiques intrinsèques (dimension, altitude, climat) . Cela comprend d’y voir une correspondance entre la mortalité de base des arbres et la mortalité observée. Deuxièmement, une forêt saine doit répondre aux objectifs du propriétaire/gouvernementaux, à condition que ces objectifs n’entrent pas en conflit avec la durabilité ([3] Teale et Castello 2011).

De manière intéressante, la santé des forêts est souvent définie selon le point de vue “naturel” de la forêt, ou bien du point de vue des gestionnaires de la forêt. Nous sommes donc en mesure de nous poser les questions : quelles sont ces actions de gestion qui visent à améliorer la santé forestière ? Et pourquoi simplement ne pas toucher aux forêts, solution qui intuitivement paraît la meilleure ?

En 2019, l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pose les lignes directrices de ce qui se veut être la gestion durable des forêts. Au vu des nombreux incendies de forêts, trop dévastateurs pour les écosystèmes, il fallait une stratégie. Ce document, le “Fire-smart forest management” décrit les méthodes, les régulations et les indicateurs utilisés pour parfaire le remède à la mauvaise santé des forêts.

Parmi ces normes, les explications sur la coupe des vieux arbres. C’est ainsi qu’une vague de coupe d’arbres commence. Vague que l’on pourrait méprendre avec de la déforestation. En effet, le marcheur non averti s’indigne de voir des troncs qui jonchent le sol de sa forêt préférée. Cependant, voici les explications nécessaires à la compréhension de cette mesure.

Une des principales causes de mauvaise santé des zones forestières est le surplus d’arbres et surtout l’abondance d’arbres du même âge. Premièrement, un nombre excessif d’arbres par mètre carré implique d’avoir peu de lumière. Cela entraîne donc peu de fleurs et de végétation basse et finalement très peu de diversité. Dépourvus de bio-organismes, les sols sous ces forêts sont aussi de mauvaise qualité.

Or on sait maintenant que la diversité et la cyclicité des écosystèmes en fait souvent la durabilité. Le deuxième point lié à l’abondance de vieux arbres sont les incendies. Les feux de forêt ne sont pas mauvais en soi. ils participent à la durabilité des écosystèmes, depuis longtemps avant l’Homme. Cependant dans notre cas, si un incendie se déclare, tout est perdu. Le sol n’étant pas bon, rien ne repoussera pas avant très longtemps : le cycle est rompu, la durabilité est restreinte.

(Forêt en mauvaise santé, What is a Healthy Forest ? , ©Jeffco Open SPace, Youtube)

Ainsi, ces deux arguments qui ensemble justifient la coupe de milliers de vieux arbres et le plant de nouvelles pousses. Avoir une différence d’âge des arbres induit une baisse des risques de disparition de la forêt par les incendies et moins de feux de manière générale. Moins d’arbres amène plus de diversité. Elle apporte plus d’espace pour les animaux et les autres dépendants de la forêt (les mousses, les fleurs, la végétation basse). Toutes ces implications en cascade donnent des sols en meilleur état, et donc un renouvellement possible, en d’autres termes : un écosystème durable.

(Forêt en bonne santé, What is a Healthy Forest ? , ©Jeffco Open SPace, Youtube)

Cependant, jauger de la nécessité et de la force des actions de gestions dans une zone d’intérêt, n’est pas une tâche aisée. Pour arriver à leurs fins, les écologistes et les gardes forestiers se servent maintenant des outils informatiques. Ils permettent de visualiser rapidement ces zones ainsi que les sources des problèmes.

Plus que jamais, il est nécessaire pour les décisionnaires écologiques d’utiliser les nouvelles technologies informatiques. Elles permettent d’observer, de comprendre et de prédire les changements multiples dans les régions d’intérêt. Chez Murmuration comme chez pléthore de bureaux d’étude environnementale ou informatique, les images satellites sont la source principale de ces données. En Europe, le programme d’observation environnementale Copernicus a permis l’utilisation de telles images grâce au lancement des satellites Sentinel. Sentinel-2 en particulier, s’est vu attribuer la tâche de fournir aux pays européens des données complètes et actualisées leur permettant d’assurer le contrôle et la surveillance de l’environnement. Pour la question de la santé des forêts, trois indicateurs principaux proviennent du traitement de ces images : le NDVI, le LAI et le FAPAR.

L’indice de végétation par différence normalisée (NDVI) est un indicateur graphique simple. Il peut être utilisé pour analyser les mesures de télédétection. Souvent à partir d’une plate-forme spatiale, il évalue si la cible observée contient ou non une végétation verte vivante.

(Le NDVI d’une forêt de Bretagne en Mars 2021, résolution de 10mx10m)

L’indice foliaire, ou indice de surface foliaire (LAI, en anglais Leaf Area Index), est une grandeur sans dimension. Elle exprime la surface foliaire d’un arbre ou d’un écosystème par unité de surface de sol. Il est déterminé par le calcul de l’intégralité des surfaces des feuilles de la plante sur la surface de sol qu’elle couvre.

(Le LAI d’une forêt de Bretagne en Mars 2021, résolution de 10mx10m)

Cette donnée, le FAPAR, est la fraction du rayonnement solaire entrant dans la région spectrale du rayonnement de la photosynthèse qui est absorbée par un organisme. Cette variable biophysique est directement liée à la productivité de la photosynthèse. Certains modèles l’utilisent pour estimer l’assimilation du dioxyde de carbone dans la végétation. Comme vu précédemment, cette assimilation carbonique est très importante pour comprendre la participation de la zone considérée aux échanges gazeux globaux.

(Le FAPAR d’une forêt de Bretagne en Mars 2021, résolution de 10mx10m)

Grâce à ces images satellites, il est possible de visualiser l’évolution des écosystèmes. Cela permet de conceptualiser les actions à mettre en place. C’est en considérant ces indicateurs, que la gestion des zones forestières peut se faire efficacement.

Les forêts sont les poumons de la Terre, elles sont aussi les réceptacles terrestres de la biodiversité végétale et animale. Or, il y a un manque d’information sur leur gestion, que ce soit en France ou ailleurs. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, laisser une forêt tranquille, n’est pas toujours équivalent à l’aider.

Chez Murmuration nous utilisons ces indicateurs environnementaux pour aller encore un peu plus loin. En effet, la jointure et la corrélation entre ces variables et d’autres indicateurs autant écologiques que sociaux, nous permettent de mettre en exergue les impacts de l’humain sur la biodiversité et l’évolution d’une région végétalisée. Mises en évidence, ces problématiques ont pour objectif d’être les arguments des décisions de demain.

[1] – Edmonds, R.L.; Agee, J.K.; Gara, R.I. 2011. Protection et santé de la forêt.

[2] – Raffa, K.F.; Aukema, B.; Bentz, B.J. [et al]. 2009. Une utilisation littérale de la « santé des forêts » permet de se prémunir contre les abus et les mauvaises applications. Journal de pratique forestière.

[3] – Teale, S.A. ; Castello, J.D. 2011. Le passé comme clé de l’avenir : une nouvelle perspective sur la santé des forêts.

Auteurs : Maël Plantec, Rémi Nassiri

Un rapport de l’UNICEF l’a rappelé cet été, le manque d’eau dans certaines régions du monde a de graves conséquences sur les populations. Ce manque d’accès à l’eau pour les populations est communément désigné par le terme de « stress hydrique ».

Aujourd’hui, plusieurs régions du globe souffrent du stress hydrique. Selon le World Resource Institute, 17 pays ont une probabilité de stress hydrique “extrêmement élevée”. On peut notamment citer l’Inde, le Mexique mais aussi et surtout la majeure partie du Proche et Moyen-Orient.

Cet article vise à mieux appréhender ce problème et ses enjeux. Il montre aussi le rôle que peut jouer le progrès technologique et scientifique pour mieux comprendre les causes et conséquences du stress hydrique dans les régions menacées.

Le manque d’eau pour les populations peut résulter de causes politiques et sociales : gaspillage des ressources disponibles, mauvaise gestion, conflits. Cela entraîne l’impossibilité pour des populations entières d’accéder à l’eau. Mais c’est aussi lié à des problèmes économiques de répartition des ressources et des usages adressés.

Enfin, Le manque d’eau aussi et surtout le résultat de causes physiques; En effet, dans le désert généralement on manque d’eau, quel que soit la politique de gestion mise en place.

Si on se concentre sur ces aspects physiques du problème, le concept de stress hydrique peut être résumé en quelques équations simples et compréhensibles :

Réserves =eaux souterraines + eaux de surface+précipitation

Consommation =usage agricoles + usage industriels + usages domestiques

Stress hydrique=Consommation/Réserves

Le stress hydrique est donc le rapport entre besoin de consommation et réserves en eau. Si le besoin excède la quantité d’eau disponible dans une zone donnée, alors cette zone est en situation de stress hydrique. Le besoin inclut l’ensemble des usages de l’eau : agriculture, industrie et consommation courante des populations. La disponibilité comprend les réserves renouvelables d’eau accessibles : eaux de surfaces (lacs, rivières…), eaux souterraines et précipitations. Plus ce ratio de stress hydrique est élevé, plus la compétition entre les usages est forte. De ce fait, le besoin d’arbitrage éclairé est d’autant plus nécessaire.

La nécessité d’arbitrer entre les différents usages de l’eau demande de disposer d’outils efficaces de surveillance. Observant à la fois de l’état des réserves disponibles et le niveau de consommation. Des indices de stress hydriques sont mis en place dans ce but. On citera ici l’initiative du « World Research Institute », une organisation scientifique à but non lucratif basée à Washington. Les chercheurs du WRI ont mis en place un indice de suivi du stress hydrique et déployé une plateforme en ligne pour diffuser cette information.

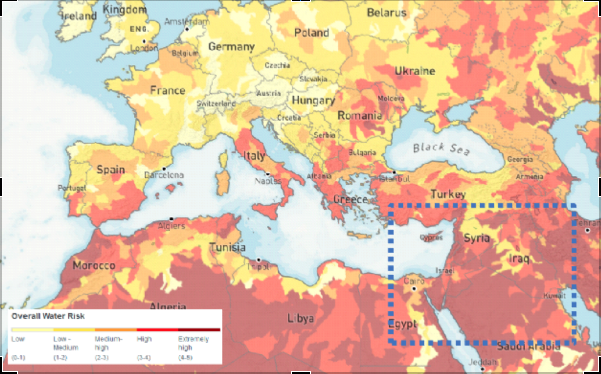

L’illustration suivante, extraite de cette plateforme, met en lumière la situation au Proche-Orient. La Région autrefois appelé « croissant fertile », a vu l’émergence de l’agriculture plus de 5000 ans avant notre ère. Elle est aujourd’hui l’une des régions souffrant le plus du stress hydrique sur la planète.

(Figure 1 : Carte de l’indice « Water stress » du WRI en Europe et au Proche-Orient, 2019)

On constate sur cette modélisation que la région apparaît comme étant dans une situation de stress hydrique majeur.

La carte du WRI se base sur différents modèles hydrologiques intégrant des données de suivi in-situ et une modélisation des réserves et des prélèvements en eau. Les nouveaux moyens d’observation de la Terre apportés par l’industrie spatiale constituent des outils extrêmement intéressants pour compléter cette approche.

Ces moyens sont d’abord extrêmement utiles pour mieux quantifier les ressources disponibles. Le suivi à grande échelle des eaux de surface est par exemple adressé par le satellite SWOT, qui sera lancé conjointement par le CNES et la NASA en 2022. Ce programme permettra d’obtenir des séries temporelles conséquentes essentielles pour la gestion courante des ressources. À cela s’ajoute aussi la surveillance des événements extrêmes comme les sécheresses ou les inondations. Le programme Copernicus permet aussi de suivre des variables importantes du cycle de l’eau telles que l’évapotranspiration et l’état du sol. En particuliers, l’humidité dans les quelques centimètres supérieurs du sol peut être mesurée par les capteurs radars du satellite Sentinel-1. C’est une indication importante pour comprendre l’infiltration des précipitations dans le sol et modéliser l’état des ressources souterraines.

Les données spatiales sont aussi un outil formidable pour évaluer les besoins de consommation. Effectivement, les informations de segmentation et d’usage des sols à grandes échelles sont essentiels. Une fois tirées des observations spatiales, elles constituent une base indispensable. Les satellites Sentinel permettent par exemple d’identifier avec précision le type de culture. De ce fait, elle peut améliorer les modèles d’utilisation de l’eau pour des besoins agricoles. Les besoins domestiques peuvent aussi être modélisés à grande échelle en utilisant les informations de suivi de l’urbanisation.

Ces moyens modernes d’observation de notre planète vont permettre la mise en place d’un indicateur de stress hydrique à grande échelle. Il sera moins dépendant de données locales in-situ parfois difficiles à acquérir. L’utilisation de ce type de données devrait aussi permettre d’obtenir un indicateur à haute fréquence de mise à jour. La période de revisite d’une zone géographique donnée des satellites considérés (entre quelques jours et un mois) devrait permettre de mettre en place un indicateur capable de bien mieux capter la dynamique et l’évolution du stress hydrique au cours de temps.

L’intégration de l’observation spatiale comme outil de lutte contre le stress hydrique semble donc porteuse de promesses. Elle permet le suivi des eaux de surface, la modélisation des ressources souterraines et une meilleure compréhension de la consommation. De ce fait, elle a un réel rôle à jouer dans la planification de l’accès à l’eau.

Cet outil a d’ailleurs été utilisé concrètement dès 2004 lors d’une opération au Darfour (Tchad). L’observation spatiale a permis de proposer un plan des possibles eaux souterraines disponibles dans une région accueillant de nombreux camps humanitaires. Ceux-ci ont alors pu profiter de ces informations pour aménager leurs camps et creuser des puits. Ainsi, ils rendent leur accès à l’eau plus facile.

On notera qu’à cette époque cette initiative internationale avait utilisé des données fournies par des satellites japonais (JERS-1), américains (Landsat) et européens (ERS-1 et ERS-2 de l’ESA).

Aujourd’hui, la flotte Sentinel (notamment les outils radar de Sentinel-1) et la masse de données libres et gratuites que les services Copernicus produisent grâce à eux sont privilégiées et devraient permettre de passer ce type d’usage de la recherche vers des service opérationnels.

Auteurs : Fabien Castel, Rémi Nassiri

L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) a déclaré que « la pollution plastique est le problème le plus répandu affectant l’environnement marin« . La plupart de cette pollution finit dans les océans de plastique.

Les plastiques mettent des siècles à se dégrader et contaminent l’ensemble de la chaîne alimentaire. Chaque année, jusqu’à 13 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans parce qu’elles ne sont pas recyclées. Les estimations actuelles indiquent qu’il y a environ 150 millions de tonnes de plastique qui se trouvent dans l’océan.

En 2018, le programme environnemental de l’ONU a placé la question du plastique dans l’océan parmi les six urgences environnementales les plus préoccupantes.

Des méthodes actives d’élimination du plastique sont nécessaires pour résoudre ce problème. Il est essentiel de pouvoir détecter et suivre les litières de plastique pour mettre en œuvre ces méthodes. Il existe trois approches principales pour les suivre : la modélisation numérique, l’observation in situ et les images satellites d’observation de la terre.

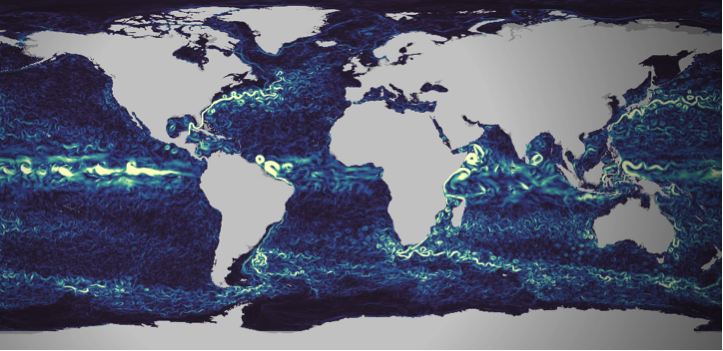

La majeure partie du plastique océanique provient des rivières. En connaissant les principaux points d’origine et en utilisant des données sur les courants océaniques et sur le mélange vertical des couches d’eau, il est possible de modéliser la trajectoire probable des déchets plastiques et les zones où ils vont stagner et se concentrer. Le Copernicus Marine Service fournit des modèles de courants océaniques qui sont utilisés à cette fin.

Figure 1 : Visualisation des modèles numériques de courants marins de Copernicus, extraits de https://myoceanlearn.marine.copernicus.eu/

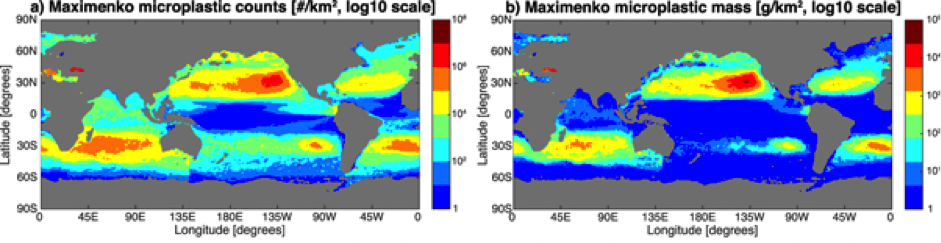

Des mesures locales sont régulièrement effectuées pour comprendre et quantifier l’importance du problème. Grâce au traitement statistique des données collectées, ces campagnes de mesures permettent de construire et de calibrer les modèles de suivi des déchets plastiques (voir par exemple van Sebille et al.).

Figure 2 : Cartes de distribution du nombre (colonne de gauche) et de la masse (colonne de droite) des microplastiques pour l’un des modèles statistiques étudiés, extraites des travaux de Van Sebille et al.

99% du plastique océanique se trouve au fond des océans, alors que seulement 1% flotte à la surface. La télédétection depuis l’espace souffre donc d’une limitation structurelle qui n’en fera jamais une solution autosuffisante au problème. Cependant, grâce à leur capacité à couvrir de vastes zones inaccessibles, les images satellites constituent une approche innovante qui peut compléter la modélisation et l’observation in-situ. Alors qu’ils sont encore au stade de la recherche et du développement, de nombreux groupes de recherche réalisent des expériences. Ils doivent travailler avec les outils à leur disposition, qui ne sont pas initialement conçus pour cette tâche.

Le programme européen d’observation de la Terre Copernicus offre ici différentes options. La première est le satellite Sentinel 3, dédié à l’observation des océans. Il est cependant conçu pour surveiller les processus océaniques à grande échelle. Sa résolution de 300 mètres n’en fait pas un outil adéquat pour la surveillance des plastiques.

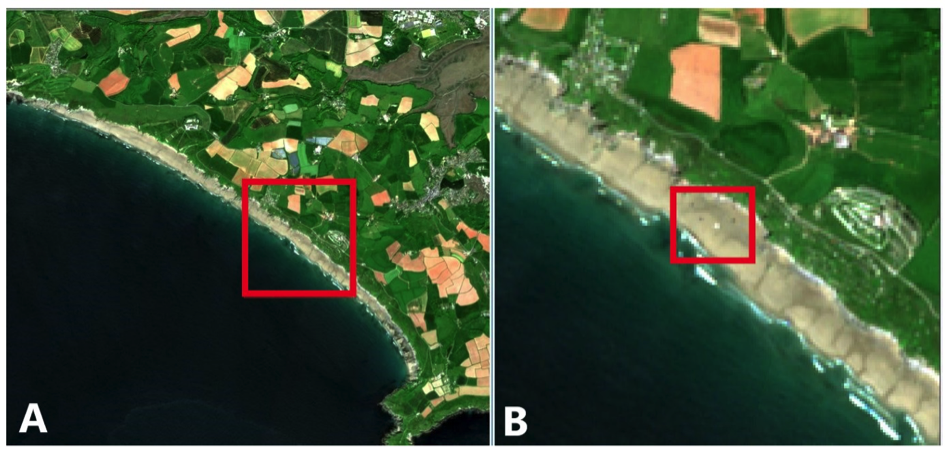

Le satellite Sentinel-2 est une alternative intéressante. Il fournit des images dans la partie visible du spectre avec une résolution de 10 à 20 mètres. Les petits morceaux de plastique ne sont pas perceptibles. Cependant, lorsqu’ils s’agrègent en grands groupes, ils ont plus de chances d’être détectés par les satellites ayant une telle résolution spatiale.

Sentinel-2 a été étudié comme une solution à la surveillance des plastiques dans les océans par de nombreux groupes de recherche (voir les travaux réalisés par un groupe de 25 différentes institutions, ou ces travaux réalisés par un groupe du Plymouth Marine Lab en 2019).

Cependant, il a été initialement conçu pour la surveillance des terres. Bien que son orbite couvre toute la terre, les images ne sont pas collectées sur les grandes étendues océaniques. Les images ne sont disponibles que sur les zones côtières continentales et autour des îles. Il s’agit néanmoins d’une approche très intéressante qui donne des résultats prometteurs dans les zones couvertes.

Figure 3 : Exemple de détection de plastique sur une zone côtière à l’aide d’images Sentinel-2. Extrait des travaux du Plymouth Marine Laboratory.

Les programmes de satellites d’observation de la Terre sont principalement axés sur les terres. La couverture des océans se limite à l’observation de phénomènes globaux, avec une résolution relativement faible (~300m).

Des observations à plus haute résolution sont disponibles sur les zones côtières.

Cependant, la plupart des déchets plastiques sont déposés au fond des océans. Ils ne sont donc pas observables par les satellites. Ceux qui restent à la surface peuvent s’accumuler en amas visibles depuis l’espace.

L’observation depuis l’espace doit être considérée comme une solution complémentaire. Elle peut être utilisée pour détecter les déchets plastiques dans les zones côtières avant qu’ils ne soient déversés.

L’observation de la Terre est donc une source de données utile pour l’analyse des flux et les modèles de suivi des déchets. Elle offre une couverture spatiale large et systématique qui complète idéalement les observations in situ, plus précises mais locales et ponctuelles.

Enfin, il est important de ne pas cesser de réfléchir au rôle de l’observation spatiale dans la lutte contre la pollution des océans. En effet, les satellites évoluent, tout comme les outils d’observation. L’amélioration de la résolution pourrait permettre une observation plus fine des déchets plastiques dans les océans. Passer d’une résolution de 300 m à 20 m avec une couverture globale des océans serait une avancée majeure. Cela permettrait de positionner l’observation spatiale au centre des outils et moyens d’action durable sur les océans.

La mise en place de ce type de mission prend du temps, mais la crise du plastique dans les océans pourrait entraîner l’observation spatiale dans cette voie.

Auteurs : Fabien Castel, Rémi Nassiri

Il y a deux semaines, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié une mise à jour de sa ligne directrice concernant la qualité de l’air. Cela n’était pas arrivé depuis 2005. Par conséquent, il s’agit là, d’un événement scientifique et sociétal majeur. Cette intervention s’explique par la nécessité de faire évoluer l’analyse de l’air en parallèle des avancées technologiques et scientifiques. Actuellement celles-ci démontrent l’aspect hautement dangereux et nuisible d’une qualité de l’air médiocre sur la santé humaine.

En effet, l’OMS estime que la pollution de l’air cause 7 millions de décès prématurés. Mais, ce sont aussi des millions d’années d’espérance de vie perdues.

La pollution de l’air est hautement dangereuse pour notre santé et notre planète. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’OMS a drastiquement baissé les seuils de qualité de l’air. Ceux-ci révèlent la dangerosité d’éléments présents dans l’air, même en plus faible quantité.

Cette intervention tire aussi la sonnette d’alarme. L’organisation internationale alerte les autorités de la nécessité d’agir plus rapidement et efficacement contre la pollution de l’air.

La qualité de l’air a un impact direct sur la santé humaine (Objectif de développement durable de l’ONU n°3,Bonne santé et bien-être). De plus, elle a de sérieuses conséquences sur l’environnement en général (Objectif de développement durable de l’ONU n°15, Vie terrestre). Divers composés chimiques émis par les activités humaines viennent altérer cette qualité de l’air.

On peut citer en particuliers la pollution aux particules fines. En effet, elle est aggravée par divers facteurs anthropogéniques (industries, chauffage, secteur du bâtiment, transport et trafic routier). Elle entraîne maladies respiratoires, problèmes cardio-vasculaires et complications chez les nourrissons.

La pollution aux oxydes d’azote (Nox) recouvre, elle, une autre dimension du problème. Elle entraîne une acidification des précipitations, qui altère les sols et les cours d’eau, déséquilibrant nombre d’écosystèmes. Ces polluants sont principalement émis par le trafic routier.

D’ailleurs, ils peuvent parcourir des distances importantes à partir de leur lieu d’émission et toucher des écosystèmes sensibles. En conséquence, la limitation de ces émissions dans les zones à fort trafic routier (I.e. les zones urbaines) est donc majoritairement un enjeu de santé. Il l’est au niveau local mais aussi global, afin de préserver notre environnement à tous.

Le changement est drastique. Les seuils définis par l’OMS ont été abaissés entre la dernière version de 2005 et la récente mise à jour. Cette décision est justifiée par les nombreuses recherches épidémiologiques. Les résultats obtenus à grande échelle ces dernières années, sont inquiétants. Ils révèlent l’impact important à long terme de ces polluants même à petite dose.

Pour les particules fines, la valeur du seuil a été divisée par 2. Cela se traduit par un passage de 10 µg/m3, en 2005, à 5 µg/m3, en 2021. Pour le NO2, le renforcement de la directive est encore plus important. En effet, le seuil passe de 40 µg/m3, en 2005, à 10 µg/m3, aujourd’hui. Soit divisé par 4.

Les outils modernes d’observation de la Terre permettent de suivre depuis l’espace la concentration des polluants dans l’air. Cela est rendu possible et accessible par le programme européen Copernicus, et en particulier le service Atmosphère. A partir d’observations récoltées par le satellite Sentinel 5, les scientifiques et ingénieurs produisent des données journalières.

Ces données couvrent le monde entier. Elles donnent une mesure objective et haut-niveau (valeur moyenne agrégée sur une grille de 10 kilomètre de résolution) de la qualité de l’air. Elles peuvent être utilisées systématiquement n’importe où dans le monde, et représentent donc un outil d’analyse inestimable.

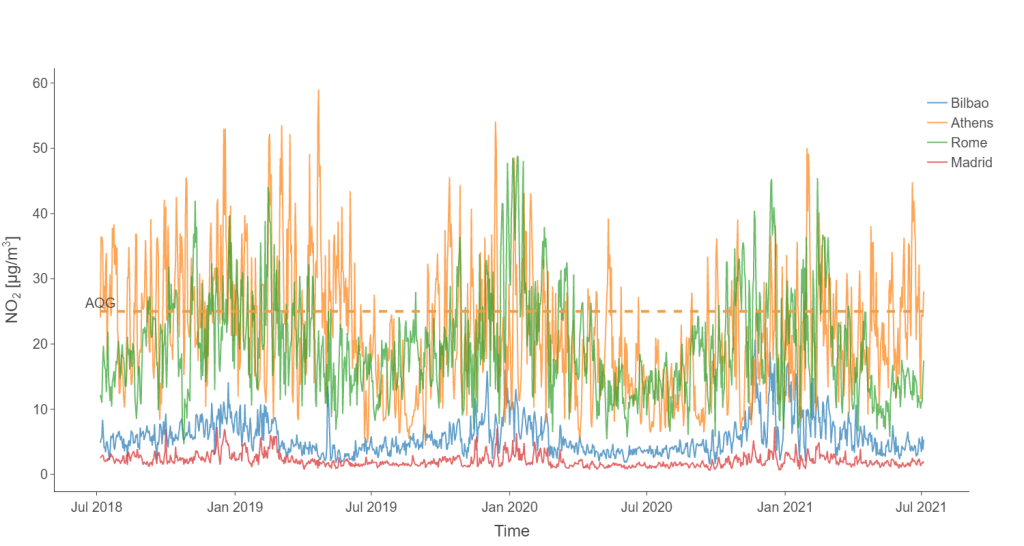

En comparant, par exemple, les émissions de plusieurs grandes villes européennes, on constate déjà des différences. Avec les nouvelles recommandations de l’OMS, on se rend compte que certaines villes sortent du lot. Parmi elles, les villes espagnoles font figure de très bon élèves.

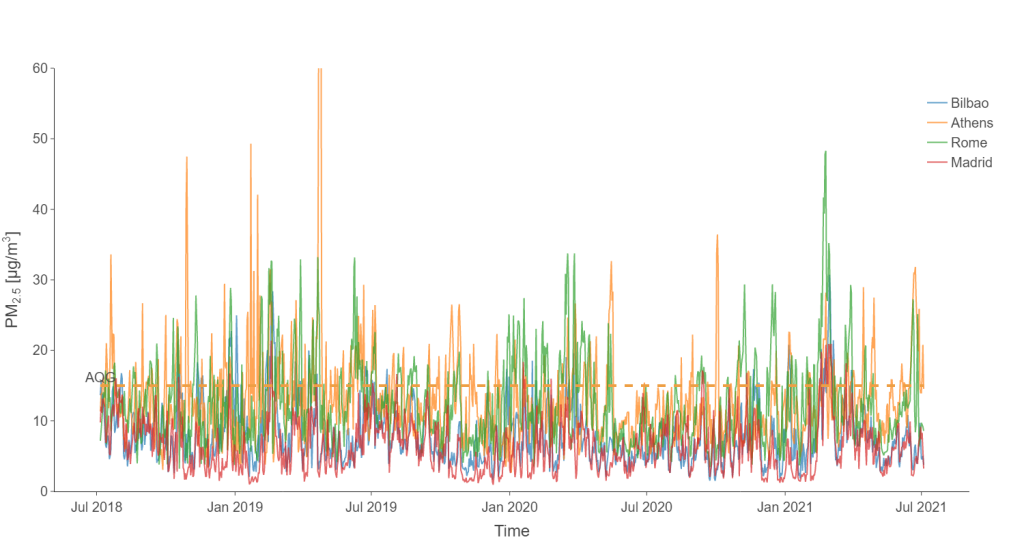

Le graphique suivant se focalise sur la concentration dans l’air en dioxyde d’azote (NO2). Ici, il s’intéresse à 4 villes européennes sur les 3 dernières années. Les villes sont Madrid, Bilbao (en rouge et en bleu), Athènes et Rome (en jaune et en vert). La ligne orange représente la recommandation de l’OMS.

Cette comparaison entre villes du sud de l’Europe met clairement en évidence la différence de pollution au NO2. Des villes comme Rome et Athènes dépassent largement le nouveau cadre fixé par l’OMS. À l’inverse, Madrid et Bilbao restent nettement en dessous.

La situation pour les particules fines (PM2) est relativement similaire. En effet, on retrouve Madrid et Bilbao sous les seuils de l’OMS. Ces observations sont illustrées par le graphique ci-dessous (reprenant le même code couleur que le précèdent).

À l’inverse du premier graphique, on remarque ici, que les villes d’Espagne ont parfois dépassé les seuils. Cependant et ce, sur ces 3 dernières années, Madrid et Bilbao présentent un niveau moyen inférieur aux limites fixées. Quant aux pics, ils restent bien inférieurs à ceux des autres villes. Par conséquent, la pollution de l’air dans ces agglomérations reste nettement inférieure à celle de Rome ou d’Athènes.

Alors, qu’est-ce qui peut expliquer un si faible niveau de pollution dans ces villes espagnoles ? La réponse se trouve sûrement dans les mesures de régulation du trafic routier prises ces dernières années. Madrid a instauré, dès novembre 2018, la mise en place de larges zones de basse émission dans le centre-ville. Quant à Bilbao, la vitesse des véhicules dans le centre-ville est restreinte à 30 km/h dès mai 2018.

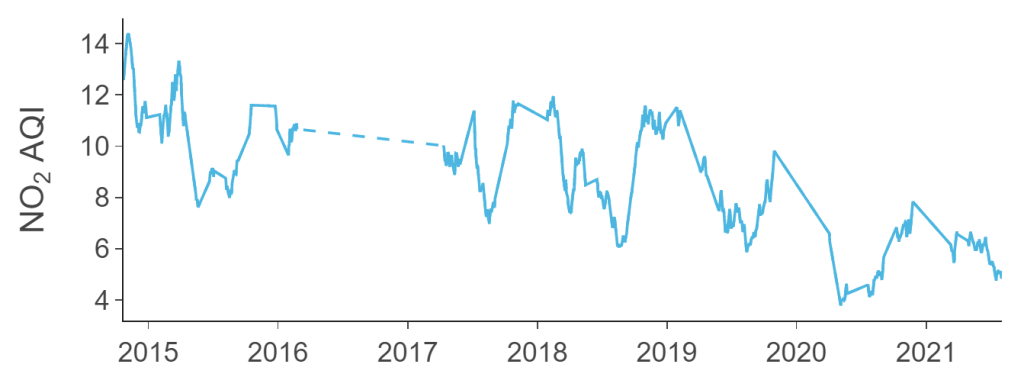

Enfin, les données relevées sur place tendent à donner raison à ces villes espagnoles. Pour le démontrer, on a recours à des capteurs in-situ. Ceux-ci permettent de suivre l’évolution de la pollution au dioxyde d’azote sur une longue période. La courbe suivante, justement, montre l’évolution de l’index de pollution au dioxyde d’azote du « World Air Quality Index » à Bilbao.

La tendance à la baisse est claire en 2020, mais est à prendre avec précaution. Sur cette période, la crise sanitaire a aussi eu un fort impact à la baisse sur les émissions.

Elle se poursuit cependant fortement sur 2021, ce qui est un signe très encourageant.

Enfin, cela pourrait rapidement confirmer l’effet positif durable des efforts de régulation du trafic routier en zone urbaine. L’espoir est donc grand quant aux conséquences et à la réussite de mesures similaires dans d’autres villes européennes.