Sri Lanka, cet État insulaire situé au sud-est de l’Inde, renferme une biodiversité incroyable en raison de la diversité des milieux naturels qu’elle abrite, telle que la réserve de Sinharaja. Sa situation géographique spécifique sur une faille géologique et son climat tropical humide en font un environnement idéal pour de nombreuses espèces endémiques telles que l’éléphant du Sri Lanka évoluant au cœur d’une flore verdoyante et luxuriante.

Relativement à sa petite taille l’île présente une remarquable diversité de forêts avec un indice de concentration de biodiversité parmi les plus élevés au monde (2,17 indice BioD) . Celles-ci se répartissent de la sorte : 70% de couverture forestière tropicale sèches de mousson, 15% de forêts tropicales de type humides et 5% de forêts tropicales montagne à faible relief. Couvrant plus de 15 500 km 2, les forêts sont distribuées grâce aux politiques locales au travers plusieurs dizaines de réserves naturelles protégées. Celles-ci génèrent des flux importants de tourisme représentant près de 10% du PIB du pays. L’attrait de la rencontre avec les lieux sacrés, la population et cette biodiversité locale a en effet engendré dans un contexte pandémique en 2020, l’arrivée de 540 000 touristes.

Touché par cet afflux massif de touristes, le pays a pris ces dernières années le parti de la transition vers un tourisme plus éthique et durable. Ce qui a poussé de nombreux acteurs clés de cette industrie à repenser leurs approches du voyage. Des initiatives comme les Eductour permettent aujourd’hui de proposer tant aux professionnels sri lankais qu’aux agences internationales la découverte d’initiatives positives concrètes et d’amplifier les synergies tournées vers le tourisme de demain.

A l’occasion de l’Eductour organisé par Flockeo avec 4 agences au Sri Lankaises au sein de son réseau la première semaine de mai 2022, nous avons donc voulu ré-interroger la situation des aires protégées au Sri Lanka au prisme de la question touristique. Pour cela nous avons à nouveau fait appel à l’analyse par les données satellites permettant de comprendre les impacts anthropiques sur les écosystèmes.

Nous nous sommes alors concentrés sur la réserve de Sinharaja, située au Sud-Ouest du Sri-lanka. Nous avons étudié l’évolution de sa biodiversité et analysé l’importance de la l’existence d’une telle réserve naturelle protégée au travers de la séquestration carbone de cette forêt.

Le Sri Lanka bénéficie d’une faune et d’une flore uniques, qui profitent d’une île aux espaces naturels vastes encore préservés.

Les forêts du Sri Lanka sont composées de 60% d’arbres endémiques à l’île, auxquels s’ajoutent 50 % des mammifères endémiques. On peut aussi y trouver d’uniques papillons, insectes, reptiles et amphibiens, présents exclusivement au Sri Lanka.

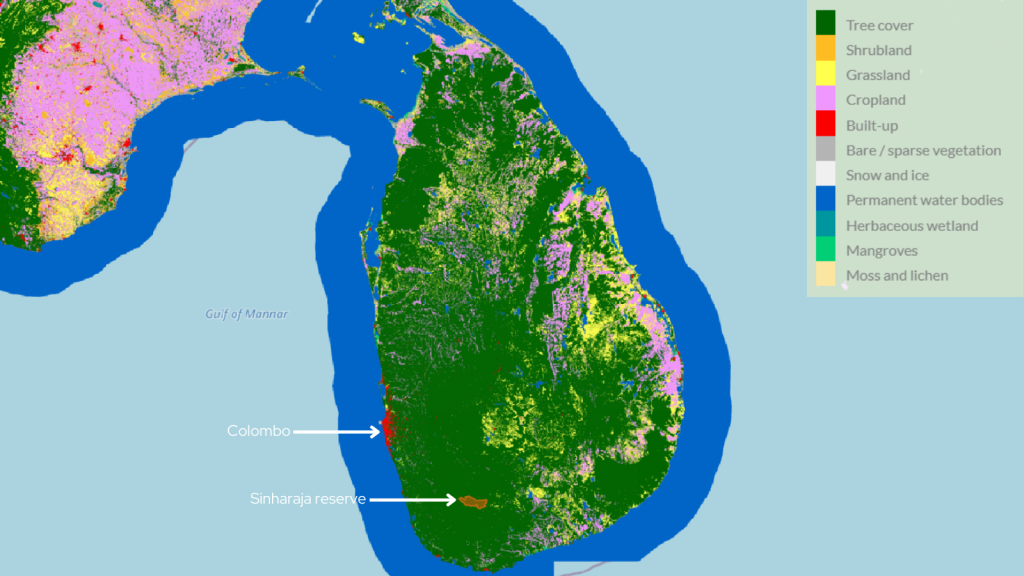

La place des espaces naturels et de la biodiversité au Sri Lanka est très importante. Ces espaces recouvrent encore une majeure partie de l’île. C’est encore plus frappant lorsque l’on observe l’île depuis l’espace, grâce aux données satellites.

En ayant recours à l’indicateur d’utilisation des sols la dimension forestière et verte de l’île apparaît pleinement.

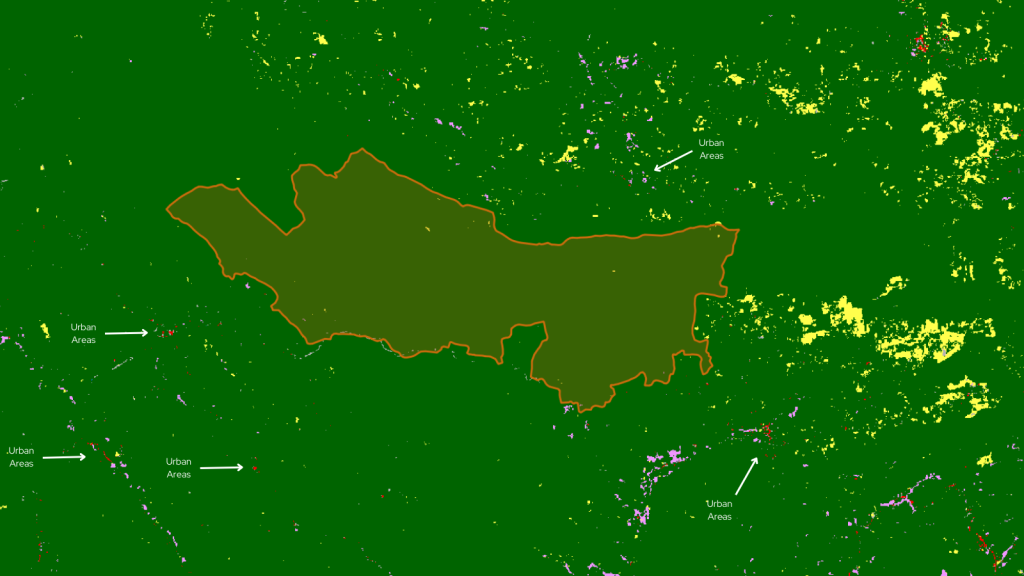

(Carte de l’Indicateur d’Utilisation des Sols, Sri Lanka, 2020, ©Murmuration)

Tout d’abord, on constate que la majeure partie de l’île est recouverte d’arbres (en vert). Ensuite, on peut voir aussi que les terres cultivables couvrent une partie non négligeable de l’Est du pays.

Enfin le l’indicateur d’utilisation des sols permet de souligner la présence d’aires urbaines (en rouge), la plus importante étant Colombo à l’ouest du pays.

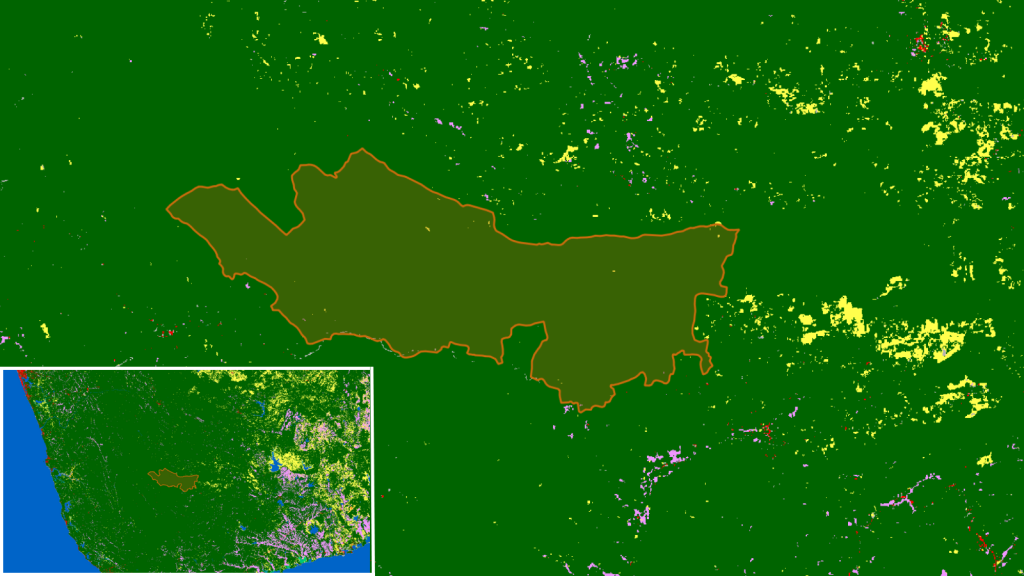

La réserve de Sinharaja est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1989. Elle est considérée comme la dernière zone viable de forêt humide primaire du Sri Lanka. Elle s’étend sur plus de 8000 hectares, au cœur d’une région déjà très forestière.

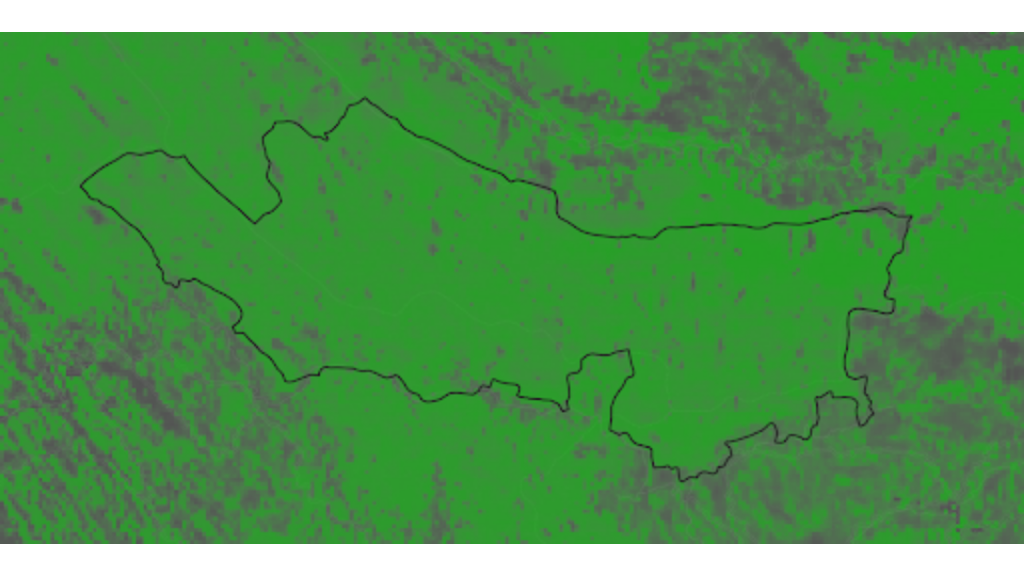

(Carte de l’Indicateur d’Utilisation des Sols, réserve de Sinharaja, Sri Lanka, 2020, ©Murmuration)

Cette forêt est très peu altérée (zone exclusivement verte), preuve de la nécessité de protéger ces espaces verts et des résultats positifs de cette protection. On voit clairement depuis l’espace que cette zone est quasiment intacte de construction urbaine ou de cultures agricoles.

Cela s’explique notamment par le statut accordé à cet espace de biodiversité, inscrit au patrimoine de l’Unesco. Il bénéficie aussi d’une réelle protection par les services publics sri lankais. Enfin, il profite historiquement aussi du peu d’accès routiers à la réserve.

On est donc ici en présence d’une authentique forêt primaire, c’est-à-dire, une forêt composée d’espèces indigènes où aucune trace d’activité humaine passée ou présente n’est clairement visible.

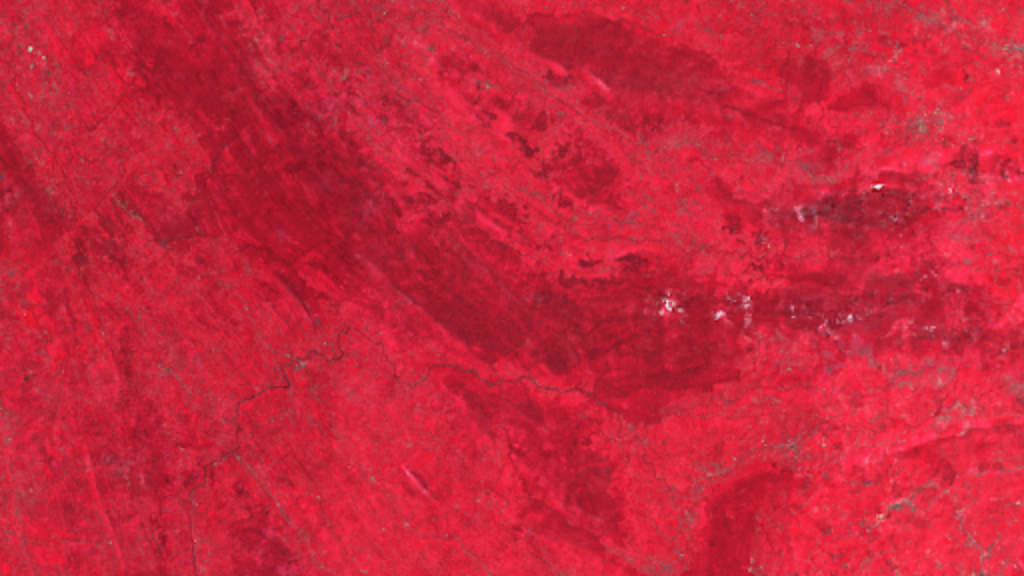

(Carte de l’Indice de Couverture Végétale, réserve de Sinharaja, Sri Lanka, 2020, ©Murmuration)

Si l’on se concentre sur la couverture végétale de la région, on peut clairement distinguer la réserve de Sinharaja (au centre, en rouge plus foncé).

Cependant, et comme souligné dans cette article, établir la santé et pérennité d’une forêt ne repose généralement pas que sur sa densité végétale.

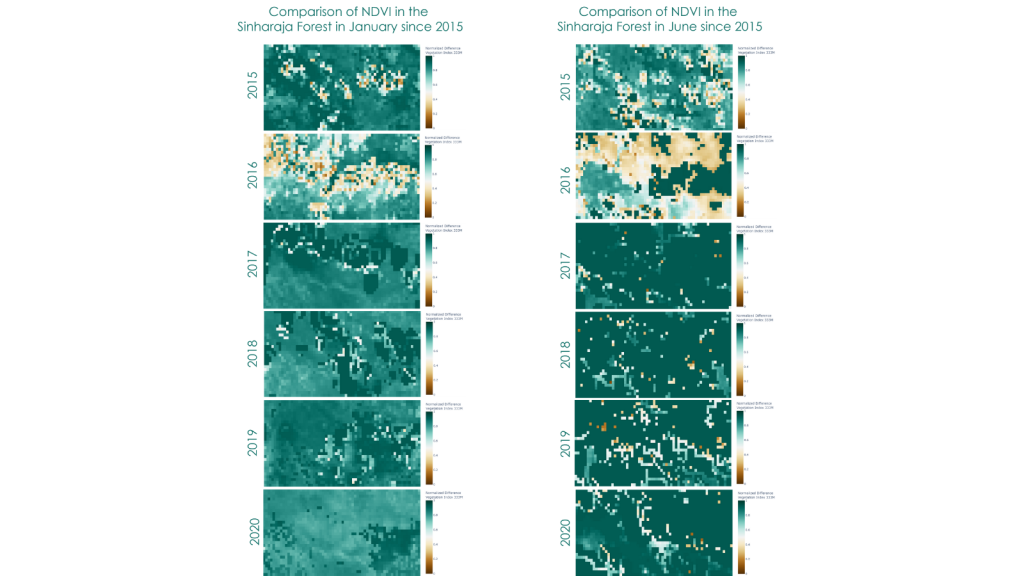

Pour faire état de la biodiversité de la réserve de Sinharaja, nous avons eu recours à notre indicateur de santé de la végétation, obtenu par un calcul d’indice NDVI (Indice de végétation par différence normalisée). A partir de données spatiales d’observation de la Terre, il permet d’évaluer la teneur et l’évolution de la végétation sur un territoire.

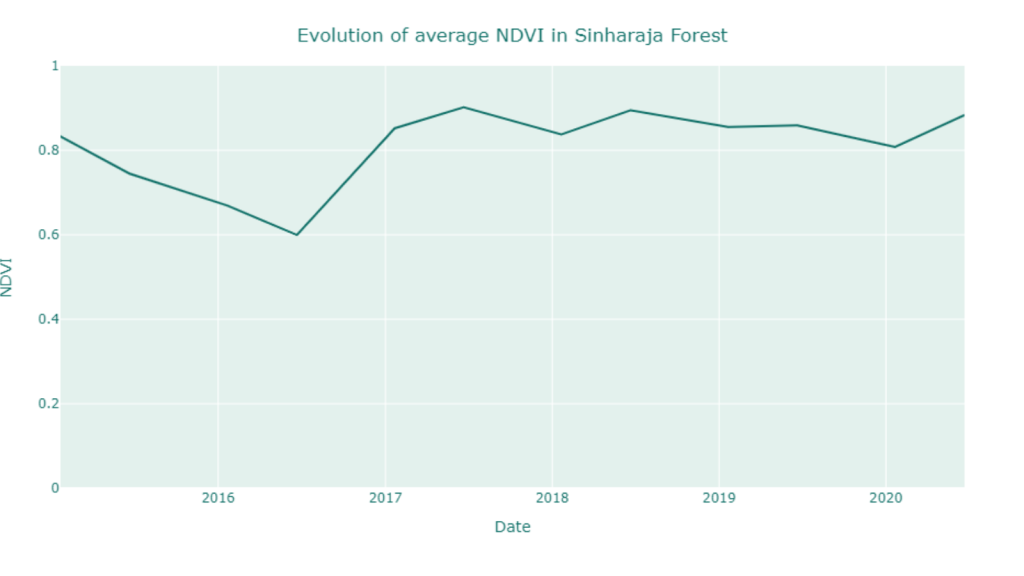

(Évolution du NDVI moyen dans la réserve de Sinharaja, 2 échantillons par an, 2015-2020, ©Murmuration)

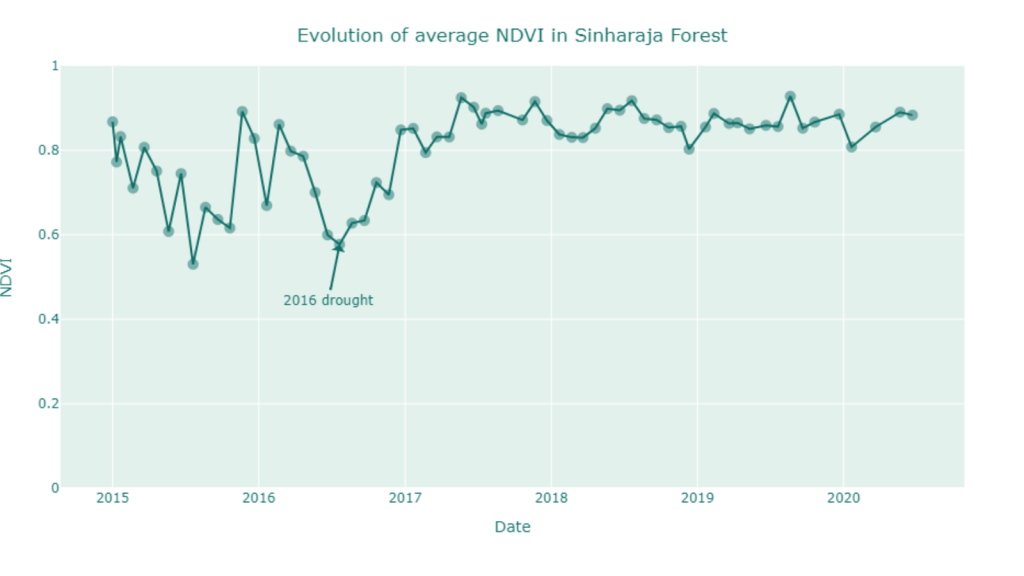

(Évolution du NDVI moyen dans la réserve de Sinharaja, 1 échantillon par mois, 2015-2020, ©Murmuration)

On observe dans le graphique ci-dessus l’évolution de la santé moyenne de la végétation de 2015 à 2020 (un échantillon tous les 6 mois).

Deux phénomènes sont à souligner :

L’utilisation de cet indicateur de la santé de la végétation, permet de quantifier précisément avec des données chiffrées et compréhensibles l’état des espaces verts. Cependant il est important de souligner que l’indicateur est ici une moyenne sur 6 mois, d’un phénomène naturel, en perpétuelle évolution. À cela s’ajoutent bons nombres de phénomènes climatiques, environnementaux et anthropiques qui influent sur la santé de la végétation.

Au Sri Lanka, la biodiversité est notamment soumise à deux saisons de moussons : Yala et Maha. Yala à lieu sur la partie Sud-Ouest de l’île de Mai à Juillet. Il s’agit de la grande mousson, installant un climat très humide.

Maha, est la seconde période de mousson, sur la côte Nord-Est du Sri Lanka. Elle se produit en général d’octobre à janvier.

Ces deux périodes jouent un rôle essentiel dans le développement et la préservation de la biodiversité sri lankaise.

(Carte du NDVI du Sri Lanka, 2015- 2020, ©Murmuration)

Cette évolution systématique de la biodiversité est visible depuis l’espace, en observant l’indicateur de santé de la végétation durant les différentes saisons et sur plusieurs années (2015-2020).

On constate de réelles variations : la biodiversité évolue, se déplace, se regroupe, s’étend, au fur et à mesure des moussons.

Par conséquent, le dérèglement climatique joue un rôle important dans l’évolution de la biodiversité du Sri Lanka. L’absence de moussons, ou la réduction des jours de pluies sont de réels facteurs qui menacent la biodiversité sri lankaise.

Pourtant, elle doit être protégé à tout prix, tant son rôle est crucial dans la lutte contre le carbone et le dérèglement climatique.

Nous avons précédemment souligné le fait que la réserve de Sinharaja était une forêt humide primaire. Cela revêt une importance toute particulière pour comprendre le rôle que joue la biodiversité dans la lutte pour le climat.

Notre indicateur de séquestration du carbone nous permet de mettre en lumière le rôle qu’une forêt primaire telle que celle du Sinharaja joue dans ce phénomène.

(Carte de l’Indice de Séquestration Carbone de la réserve de Sinharaja, Sri Lanka, 2020, ©Murmuration)

Cet indicateur permet de déterminer la quantité de carbone séquestrée par la réserve, soit ici, 1 million de tonnes de CO2 séquestré par hectare . La réserve apparaît d’ailleurs clairement sur cette image.

Le vert représente les zones séquestrant du carbone, plus il est intense plus la quantité de carbone séquestré est importante. Le gris représente donc par opposition, les zones où peu de carbone est séquestré.

Pour exprimer cela encore autrement, la forêt de la réserve de Sinharaja retient à elle seule près de 9 milliards de tonnes de carbone . À titre de comparaison, la production annuelle de carbone par l’aviation mondiale représente approximativement 660 millions de tonnes de CO2/an.

Si ce chiffre paraît si important, c’est essentiellement dû à l’ancienneté et la préservation de cet espace de biodiversité. Quasi vierge de toute perturbations humaines, la forêt a depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui pu accumuler une quantité gigantesque de carbone.

La forêt absorbe le carbone dans l’air, pour le transformer en branches, feuilles et toutes formes de végétation. Ce faisant, la forêt absorbe donc du CO2, conserve le carbone pour son développement et rejette l’O2 dans l’air. Ce phénomène appelé photosynthèse, est à l’origine de la captation du carbone par les forêts.

Il est donc important de souligner, que la réserve de Sinharaja ne consomme pas près de 9 milliards de tonnes de carbone par an, non, elle en est composée !

Ces chiffres nous imposent encore la plus grande prudence en matière de protection et conservation des forêts.

Au cours de ces analyses sur la biodiversité au Sri Lanka, et notamment la végétation, on observe plusieurs menaces qui pèsent sur l’environnement sri lankais.

Tout d’abord, la nécessité ultime de protéger la réserve de Sinharaja, afin d’éviter tout rejet de carbone dans l’atmosphère. Ce phénomène est déjà très dur à contrôler aujourd’hui, et tout rejet supplémentaire est un pas en arrière dans la lutte contre le changement climatique.

La protection territoriale de la réserve est d’une grande importance tant elle est soumise à de nombreuses pressions, qu’elles soient urbaines, économiques et/ou sociales.

(Carte de l’Indicateur de couverture des sols autour de la réserve de Sinharaja, Sri Lanka, 2020, ©Murmuration)

La réserve est confrontée à la pression urbaine, et au phénomène dit “d’étalement urbains”. En effet les villes grapillent du terrain et les populations s’installent toujours plus près d’espaces naturels. Comme on peut le voir sur la seconde image, certaines petites villes ne sont pas loin de la réserve et grapillent déjà du territoire sur la forêt qui les entoure.

Afin de répondre aux besoins humains d’accès au travail et aux soins, le Sri Lanka a construit de nouvelles routes, qui se rapprochent dangereusement de la réserve de Sinharaja, voire pour certains menacent déjà la réserve.

Ces routes sont construites pour faciliter l’accès des résidents à des services dispensés uniquement dans les plus grandes villes.

Bien que la construction de cette route soit motivée par des besoins humains importants, il est important de mesurer son impact immédiat sur la nature, mais aussi ceux à venir, ce que l’on appelle aussi externalités négatives.

En effet la construction d’une route n’aura pas pour unique conséquences environnementales celles de la construction, mais aussi celle de l’utilisation des routes. On parle ici du trafic auquel seront soumises ces routes, et donc de la pénétration de véhicules polluants au plus proche de la réserve naturelle.

Enfin ces routes peuvent aussi être détournées de leur principe de base, et utilisées à des fins économiques profondément anti-environnementales. L’ouverture de telles routes représentent un accroissement des points d’accès à la forêt et facilite donc l’accès à l’exploitation illégale de la forêt, et de prélèvements illégaux de ressources

Pour lutter contre ces externalités négatives, plusieurs solutions peuvent être envisagées.

Tout d’abord le suivi de la forêt de manière constante (notamment via l’utilisation de satellites). Ensuite, le financement accru pour la protection de l’intégrité de la forêt avec notamment l’ajout de personnel pour surveiller et punir les infractions.

L’apport financier du tourisme, attiré par cette réserve, peut, et doit être une source de financement de la protection de la biodiversité sri lankaise.

(Comparison of NDVI in the Sinharaja Reserve , in January and June, 2015-2020, ©Murmuration)

Comme on peut le constater sur ces images, la couverture végétale a connu un considérable coup d’arrêt lors de l’année 2016 (voir image 1, et ci-dessus).

Cette année a notamment était connue pour être l’une des plus sèches jamais enregistrées. La conséquence majeure de cette sécheresse a été la régression de l’espace végétal dans la réserve.

Ce phénomène a pu être observé à plusieurs endroits sur la planète. Il montre l’extrême vulnérabilité des espaces végétaux face au changement climatique.

Ce phénomène environnemental soulève alors un ensemble de questions, concernant la lutte des acteurs étatiques et sociaux contre des phénomènes internationaux et climatiques.

À cela s’ajoute le fait que de tels événements soulignent l’importance de la nécessité d’un effort mondial pour lutter contre le réchauffement climatique, qui menace directement la biodiversités mondiales, nos forêts, nos océans, et par conséquent l’air que nous respirons.

Sources : Copernicus Programm

Auteurs : Maël Plantec, Camille Lainé, Muruguesh Manthiramoorthi, Fabien Castel, Rémi Nassiri

Les grandes villes ne cessent de croître, il est important de suivre ce processus de développement, et c’est pourquoi Murmuration a créé son propre Indice Urbanisation. Suite aux progrès technologiques, l’humanité ne cesse d’étendre son territoire urbain. Ce phénomène d’urbanisation, entraîne une artificialisation des sols et pose alors trois problèmes majeurs :

Pour répondre à cette problématique, trois solutions existent, à ce jour :

Murmuration propose un indicateur “Urbanisation”, construit à partir de données satellites. Aujourd’hui, une ville ou un village est tout à fait capable de déterminer l’évolution de son urbanisation sans avoir recours au spatial.

Cependant, c’est à une échelle plus globale que la tâche se complexifie. En effet, pour qu’une région ou un pays puisse calculer l’évolution de son urbanisation, il faudrait que toutes les sous collectivités rassemblent leur données entre elles.

L’indicateur Urbanisation est un outil d’observation permettant de visualiser l’artificialisation des sols d’une zone dans le monde à un instant précis. Il permet aussi d’étudier son évolution entre deux années. Pour mieux comprendre son fonctionnement voici deux images.

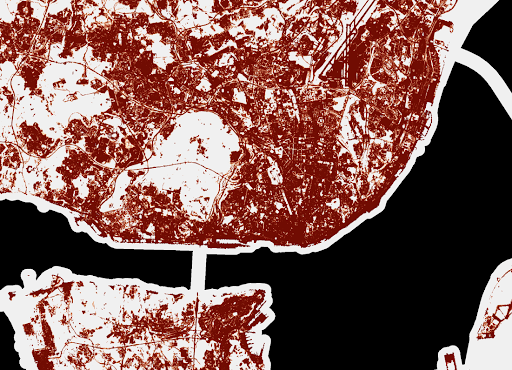

(Carte de l’urbanisation de Lisbonne, 2018)

Voici une image représentant la densité d’artificialisation des sols d’une partie de Lisbonne en 2018. La précision est de 10 mètres. La densité est calculée selon un pourcentage.

Plus la zone est rouge foncée, plus sa densité d’artificialisation est forte. A l’inverse, plus une zone est faible en densité, plus elle sera représentée en rouge clair, jusqu’à devenir blanche si la zone n’est pas artificialisée.

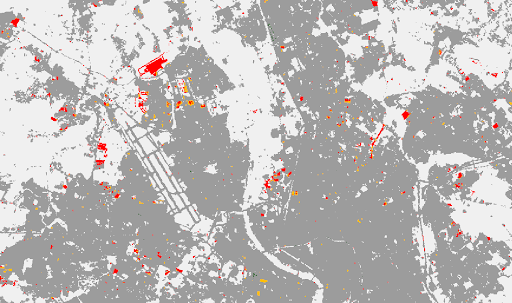

(Evolution de l’artificialisation des sols à Toulouse, entre 2015 et 2018)

Enfin, cette image représente l’évolution de l’artificialisation des sols d’une partie de la ville de Toulouse entre 2015 et 2018. La précision est de 20 mètres. En gris foncé, ce sont les zones qui n’ont pas évolué entre les deux périodes. En rouge et jaunes, sont les zones où l’on a construit. En vert, ce sont les zones où l’artificialisation a baissé (création de parc, destruction d’immeuble, …). Enfin, en blanc, ce sont les zones non artificialisées.

Pour fonctionner, l’indicateur utilise trois bases de données différentes. La première est issue du service Wekeo. Cette entreprise offre les données Copernicus en téléchargement gratuit, y compris toutes les données des satellites Sentinel, les missions contributives et les services marins, terrestres, atmosphériques et climatiques de Copernicus.

Nous y trouvons donc les données d’imperméabilité des sols en Europe avec une précision variant entre 10 et 100 mètres selon les options sélectionnées. Ces données sont présentes tous les 3 ans, de 2006 à 2018 et sont accompagnées de données montrant leur évolution sur la même période.

Seulement, ce service ne propose que des données d’imperméabilité des sols en Europe. C’est donc pour cela que nous utilisons une deuxième base de données issue du service Copernicus Global Land Service. Cet organisme propose des données affichant les zones construites dans le monde entier, de 2015 à 2019, avec une précision de 100 mètres. Nous pouvons alors calculer nous même l’évolution de ces zones entre chaque année.

Enfin, pour les années les plus récentes et pour une observation dans le monde entier, c’est la base de données issue du service World Cover qui est utilisée. WorldCover fournit un nouveau produit de référence pour la couverture terrestre mondiale à une résolution de 10 m pour 2020, basé sur les données Sentinel-1 et 2 qui ont été développées et validées en temps quasi réel et maximisent en même temps l’impact et l’utilisation pour les utilisateurs finaux.

Pour mieux comprendre l’utilité d’un tel indicateur, voyons comment nous pouvons étudier l’évolution de l’urbanisation en Occitanie par rapport à l’objectif “Zéro Artificialisation Nette” (ZAN).

Cet objectif en France vise à limiter au maximum l’augmentation de l’imperméabilité des sols afin d’atteindre une croissance nulle en 2050. Grâce à l’indicateur d’urbanisation, nous pouvons voir que la région Occitanie a connu une croissance de 3.4% entre 2015 et 2018.

Même si une telle croissance semble montrer que l’objectif ZAN n’est pas rempli, il faut comprendre que la région est l’une des plus attractives de la métropole, avec une croissance démographique de 3.5% entre 2013 et 2018 d’après l’INSEE.

En revanche, on peut voir que la croissance urbaine est difficile à compenser. Lorsqu’une zone naturelle est artificialisée, il y a peu de chance qu’elle retrouve son état d’origine.

En effet, entre 2012 et 2018 seul 0.01% du territoire artificialisé en Occitanie a subi une baisse significative de son imperméabilité.

Enfin, il est intéressant d’étudier l’impact des grandes villes sur l’augmentation de l’artificialisation nette des sols en Occitanie entre 2015 et 2018. Toulouse, qui est la capitale de la région, absorbe à elle seule, 8,2% de toute la croissance urbaine alors qu’elle ne constitue que 4,87% de la superficie urbaine en occitanie. Montpellier, qui est la deuxième plus grande ville de la région absorbe 3,2% de toute la croissance urbaine alors qu’elle ne constitue que 2% de la superficie urbaine dans cette même région.

On pourrait donc penser que les métropoles agissent comme des catalyseurs de l’artificialisation des sols. Cependant, ce sont ces mêmes villes qui ont la plus forte densité urbaine de la région. Cette densité permet de limiter au maximum l’expansion urbaine (concentration urbaine verticale, non horizontale) .

Les grandes villes ont donc un impact à double tranchant sur l’artificialisation des sols. Ainsi, il est important que les mairies de ces métropoles continuent de développer leur urbanisation tout en appliquant les trois méthodes permettant de limiter l’artificialisation nette des sols: éviter, limiter et compenser.

Authors : Youri Colera, Rémi Nassiri

Un rapport de l’UNICEF l’a rappelé cet été, le manque d’eau dans certaines régions du monde a de graves conséquences sur les populations. Ce manque d’accès à l’eau pour les populations est communément désigné par le terme de « stress hydrique ».

Aujourd’hui, plusieurs régions du globe souffrent du stress hydrique. Selon le World Resource Institute, 17 pays ont une probabilité de stress hydrique “extrêmement élevée”. On peut notamment citer l’Inde, le Mexique mais aussi et surtout la majeure partie du Proche et Moyen-Orient.

Cet article vise à mieux appréhender ce problème et ses enjeux. Il montre aussi le rôle que peut jouer le progrès technologique et scientifique pour mieux comprendre les causes et conséquences du stress hydrique dans les régions menacées.

Le manque d’eau pour les populations peut résulter de causes politiques et sociales : gaspillage des ressources disponibles, mauvaise gestion, conflits. Cela entraîne l’impossibilité pour des populations entières d’accéder à l’eau. Mais c’est aussi lié à des problèmes économiques de répartition des ressources et des usages adressés.

Enfin, Le manque d’eau aussi et surtout le résultat de causes physiques; En effet, dans le désert généralement on manque d’eau, quel que soit la politique de gestion mise en place.

Si on se concentre sur ces aspects physiques du problème, le concept de stress hydrique peut être résumé en quelques équations simples et compréhensibles :

Réserves =eaux souterraines + eaux de surface+précipitation

Consommation =usage agricoles + usage industriels + usages domestiques

Stress hydrique=Consommation/Réserves

Le stress hydrique est donc le rapport entre besoin de consommation et réserves en eau. Si le besoin excède la quantité d’eau disponible dans une zone donnée, alors cette zone est en situation de stress hydrique. Le besoin inclut l’ensemble des usages de l’eau : agriculture, industrie et consommation courante des populations. La disponibilité comprend les réserves renouvelables d’eau accessibles : eaux de surfaces (lacs, rivières…), eaux souterraines et précipitations. Plus ce ratio de stress hydrique est élevé, plus la compétition entre les usages est forte. De ce fait, le besoin d’arbitrage éclairé est d’autant plus nécessaire.

La nécessité d’arbitrer entre les différents usages de l’eau demande de disposer d’outils efficaces de surveillance. Observant à la fois de l’état des réserves disponibles et le niveau de consommation. Des indices de stress hydriques sont mis en place dans ce but. On citera ici l’initiative du « World Research Institute », une organisation scientifique à but non lucratif basée à Washington. Les chercheurs du WRI ont mis en place un indice de suivi du stress hydrique et déployé une plateforme en ligne pour diffuser cette information.

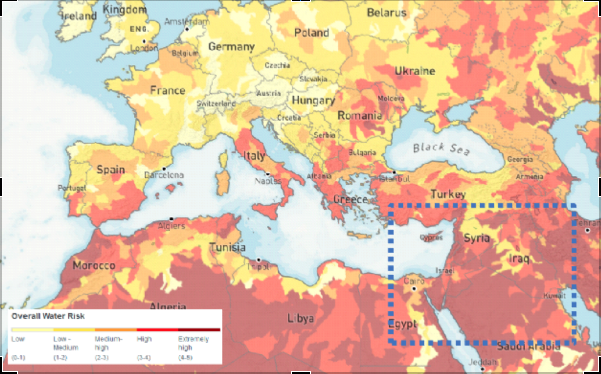

L’illustration suivante, extraite de cette plateforme, met en lumière la situation au Proche-Orient. La Région autrefois appelé « croissant fertile », a vu l’émergence de l’agriculture plus de 5000 ans avant notre ère. Elle est aujourd’hui l’une des régions souffrant le plus du stress hydrique sur la planète.

(Figure 1 : Carte de l’indice « Water stress » du WRI en Europe et au Proche-Orient, 2019)

On constate sur cette modélisation que la région apparaît comme étant dans une situation de stress hydrique majeur.

La carte du WRI se base sur différents modèles hydrologiques intégrant des données de suivi in-situ et une modélisation des réserves et des prélèvements en eau. Les nouveaux moyens d’observation de la Terre apportés par l’industrie spatiale constituent des outils extrêmement intéressants pour compléter cette approche.

Ces moyens sont d’abord extrêmement utiles pour mieux quantifier les ressources disponibles. Le suivi à grande échelle des eaux de surface est par exemple adressé par le satellite SWOT, qui sera lancé conjointement par le CNES et la NASA en 2022. Ce programme permettra d’obtenir des séries temporelles conséquentes essentielles pour la gestion courante des ressources. À cela s’ajoute aussi la surveillance des événements extrêmes comme les sécheresses ou les inondations. Le programme Copernicus permet aussi de suivre des variables importantes du cycle de l’eau telles que l’évapotranspiration et l’état du sol. En particuliers, l’humidité dans les quelques centimètres supérieurs du sol peut être mesurée par les capteurs radars du satellite Sentinel-1. C’est une indication importante pour comprendre l’infiltration des précipitations dans le sol et modéliser l’état des ressources souterraines.

Les données spatiales sont aussi un outil formidable pour évaluer les besoins de consommation. Effectivement, les informations de segmentation et d’usage des sols à grandes échelles sont essentiels. Une fois tirées des observations spatiales, elles constituent une base indispensable. Les satellites Sentinel permettent par exemple d’identifier avec précision le type de culture. De ce fait, elle peut améliorer les modèles d’utilisation de l’eau pour des besoins agricoles. Les besoins domestiques peuvent aussi être modélisés à grande échelle en utilisant les informations de suivi de l’urbanisation.

Ces moyens modernes d’observation de notre planète vont permettre la mise en place d’un indicateur de stress hydrique à grande échelle. Il sera moins dépendant de données locales in-situ parfois difficiles à acquérir. L’utilisation de ce type de données devrait aussi permettre d’obtenir un indicateur à haute fréquence de mise à jour. La période de revisite d’une zone géographique donnée des satellites considérés (entre quelques jours et un mois) devrait permettre de mettre en place un indicateur capable de bien mieux capter la dynamique et l’évolution du stress hydrique au cours de temps.

L’intégration de l’observation spatiale comme outil de lutte contre le stress hydrique semble donc porteuse de promesses. Elle permet le suivi des eaux de surface, la modélisation des ressources souterraines et une meilleure compréhension de la consommation. De ce fait, elle a un réel rôle à jouer dans la planification de l’accès à l’eau.

Cet outil a d’ailleurs été utilisé concrètement dès 2004 lors d’une opération au Darfour (Tchad). L’observation spatiale a permis de proposer un plan des possibles eaux souterraines disponibles dans une région accueillant de nombreux camps humanitaires. Ceux-ci ont alors pu profiter de ces informations pour aménager leurs camps et creuser des puits. Ainsi, ils rendent leur accès à l’eau plus facile.

On notera qu’à cette époque cette initiative internationale avait utilisé des données fournies par des satellites japonais (JERS-1), américains (Landsat) et européens (ERS-1 et ERS-2 de l’ESA).

Aujourd’hui, la flotte Sentinel (notamment les outils radar de Sentinel-1) et la masse de données libres et gratuites que les services Copernicus produisent grâce à eux sont privilégiées et devraient permettre de passer ce type d’usage de la recherche vers des service opérationnels.

Auteurs : Fabien Castel, Rémi Nassiri

L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) a déclaré que « la pollution plastique est le problème le plus répandu affectant l’environnement marin« . La plupart de cette pollution finit dans les océans de plastique.

Les plastiques mettent des siècles à se dégrader et contaminent l’ensemble de la chaîne alimentaire. Chaque année, jusqu’à 13 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans parce qu’elles ne sont pas recyclées. Les estimations actuelles indiquent qu’il y a environ 150 millions de tonnes de plastique qui se trouvent dans l’océan.

En 2018, le programme environnemental de l’ONU a placé la question du plastique dans l’océan parmi les six urgences environnementales les plus préoccupantes.

Des méthodes actives d’élimination du plastique sont nécessaires pour résoudre ce problème. Il est essentiel de pouvoir détecter et suivre les litières de plastique pour mettre en œuvre ces méthodes. Il existe trois approches principales pour les suivre : la modélisation numérique, l’observation in situ et les images satellites d’observation de la terre.

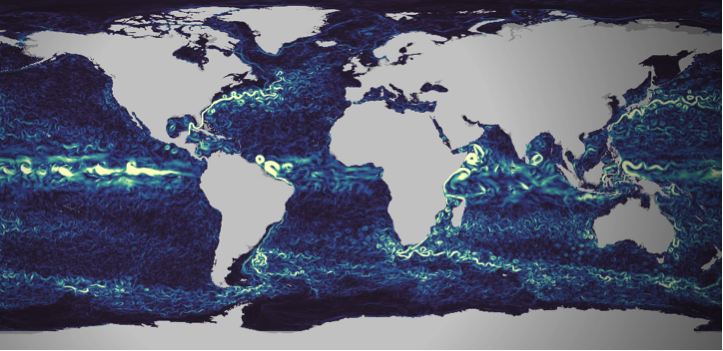

La majeure partie du plastique océanique provient des rivières. En connaissant les principaux points d’origine et en utilisant des données sur les courants océaniques et sur le mélange vertical des couches d’eau, il est possible de modéliser la trajectoire probable des déchets plastiques et les zones où ils vont stagner et se concentrer. Le Copernicus Marine Service fournit des modèles de courants océaniques qui sont utilisés à cette fin.

Figure 1 : Visualisation des modèles numériques de courants marins de Copernicus, extraits de https://myoceanlearn.marine.copernicus.eu/

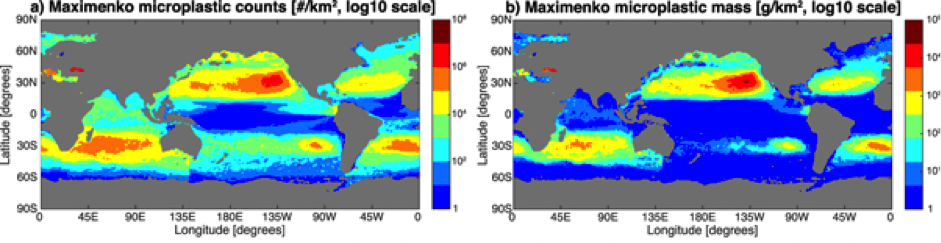

Des mesures locales sont régulièrement effectuées pour comprendre et quantifier l’importance du problème. Grâce au traitement statistique des données collectées, ces campagnes de mesures permettent de construire et de calibrer les modèles de suivi des déchets plastiques (voir par exemple van Sebille et al.).

Figure 2 : Cartes de distribution du nombre (colonne de gauche) et de la masse (colonne de droite) des microplastiques pour l’un des modèles statistiques étudiés, extraites des travaux de Van Sebille et al.

99% du plastique océanique se trouve au fond des océans, alors que seulement 1% flotte à la surface. La télédétection depuis l’espace souffre donc d’une limitation structurelle qui n’en fera jamais une solution autosuffisante au problème. Cependant, grâce à leur capacité à couvrir de vastes zones inaccessibles, les images satellites constituent une approche innovante qui peut compléter la modélisation et l’observation in-situ. Alors qu’ils sont encore au stade de la recherche et du développement, de nombreux groupes de recherche réalisent des expériences. Ils doivent travailler avec les outils à leur disposition, qui ne sont pas initialement conçus pour cette tâche.

Le programme européen d’observation de la Terre Copernicus offre ici différentes options. La première est le satellite Sentinel 3, dédié à l’observation des océans. Il est cependant conçu pour surveiller les processus océaniques à grande échelle. Sa résolution de 300 mètres n’en fait pas un outil adéquat pour la surveillance des plastiques.

Le satellite Sentinel-2 est une alternative intéressante. Il fournit des images dans la partie visible du spectre avec une résolution de 10 à 20 mètres. Les petits morceaux de plastique ne sont pas perceptibles. Cependant, lorsqu’ils s’agrègent en grands groupes, ils ont plus de chances d’être détectés par les satellites ayant une telle résolution spatiale.

Sentinel-2 a été étudié comme une solution à la surveillance des plastiques dans les océans par de nombreux groupes de recherche (voir les travaux réalisés par un groupe de 25 différentes institutions, ou ces travaux réalisés par un groupe du Plymouth Marine Lab en 2019).

Cependant, il a été initialement conçu pour la surveillance des terres. Bien que son orbite couvre toute la terre, les images ne sont pas collectées sur les grandes étendues océaniques. Les images ne sont disponibles que sur les zones côtières continentales et autour des îles. Il s’agit néanmoins d’une approche très intéressante qui donne des résultats prometteurs dans les zones couvertes.

Figure 3 : Exemple de détection de plastique sur une zone côtière à l’aide d’images Sentinel-2. Extrait des travaux du Plymouth Marine Laboratory.

Les programmes de satellites d’observation de la Terre sont principalement axés sur les terres. La couverture des océans se limite à l’observation de phénomènes globaux, avec une résolution relativement faible (~300m).

Des observations à plus haute résolution sont disponibles sur les zones côtières.

Cependant, la plupart des déchets plastiques sont déposés au fond des océans. Ils ne sont donc pas observables par les satellites. Ceux qui restent à la surface peuvent s’accumuler en amas visibles depuis l’espace.

L’observation depuis l’espace doit être considérée comme une solution complémentaire. Elle peut être utilisée pour détecter les déchets plastiques dans les zones côtières avant qu’ils ne soient déversés.

L’observation de la Terre est donc une source de données utile pour l’analyse des flux et les modèles de suivi des déchets. Elle offre une couverture spatiale large et systématique qui complète idéalement les observations in situ, plus précises mais locales et ponctuelles.

Enfin, il est important de ne pas cesser de réfléchir au rôle de l’observation spatiale dans la lutte contre la pollution des océans. En effet, les satellites évoluent, tout comme les outils d’observation. L’amélioration de la résolution pourrait permettre une observation plus fine des déchets plastiques dans les océans. Passer d’une résolution de 300 m à 20 m avec une couverture globale des océans serait une avancée majeure. Cela permettrait de positionner l’observation spatiale au centre des outils et moyens d’action durable sur les océans.

La mise en place de ce type de mission prend du temps, mais la crise du plastique dans les océans pourrait entraîner l’observation spatiale dans cette voie.

Auteurs : Fabien Castel, Rémi Nassiri

MURMURATION SAS imagine des solutions pour le tourisme de demain.

Le terme « Murmuration » décrit le phénomène par lequel les étourneaux se rassemblent spontanément dans les airs pour faire face à un prédateur. Face à la croissance exponentielle du tourisme de masse et ses effets néfastes sur l’environnement, la démarche de MURMURATION SAS est similaire : créer un écosystème d’acteurs engagés du monde du tourisme afin de mieux mesurer la pression environnementale sur les destinations populaires et d’en limiter les impacts, dans un contexte de dérèglement climatique avéré. Il s’agit en somme de créer les conditions pour le développement d’un tourisme durable et raisonné !

Octobre 2018, Les philippines rouvrent Boracay, une île paradisiaque souillée auparavant par le tourisme de masse. Décembre 2018, la célèbre île thaïlandaise Koh Phi Phi manque d’eau à cause du nombre de touristes. Avril 2019, Dubrovnik tente de juguler un trop plein de touristes. Juin 2019, les décès sur les pentes de l’Everest augmentent à cause du surtourisme… La liste des exemples qui démontrent les effets du tourisme de masse est malheureusement encore très longue.

Sur-fréquentation ? Mauvaise gestion touristique ? Il vaut mieux en tout cas prévenir que guérir. Car si le tourisme est responsable de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (d’après l’étude Allenvi 2019), il est aussi un catalyseur socioéconomique et un facteur de préservation de l’environnement grâce au développement de nouvelles tendances telles que le tourisme durable. Une solution pour gérer durablement des lieux propices au tourisme : les données satellites

Le terme « Murmuration » décrit le phénomène par lequel les étourneaux se rassemblent spontanément dans les airs pour faire face à un prédateur. Face à la croissance exponentielle du tourisme de masse et ses effets néfastes sur l’environnement, la démarche de MURMURATION SAS est similaire : créer un écosystème d’acteurs engagés du monde du tourisme afin de mieux mesurer la pression environnementale sur les destinations populaires et d’en limiter les impacts, dans un contexte de dérèglement climatique avéré. Il s’agit en somme de créer les conditions pour le développement d’un tourisme durable et raisonné !

Octobre 2018, Les philippines rouvrent Boracay, une île paradisiaque souillée auparavant par le tourisme de masse. Décembre 2018, la célèbre île thaïlandaise Koh Phi Phi manque d’eau à cause du nombre de touristes. Avril 2019, Dubrovnik tente de juguler un trop plein de touristes. Juin 2019, les décès sur les pentes de l’Everest augmentent à cause du surtourisme…

La liste des exemples qui démontrent les effets du tourisme de masse est malheureusement encore très longue. Sur-fréquentation ? Mauvaise gestion touristique ? Il vaut mieux en tout cas prévenir que guérir. Car si le tourisme est responsable de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (d’après l’étude Allenvi 2019), il est aussi un catalyseur socioéconomique et un facteur de préservation de l’environnement grâce au développement de nouvelles tendances telles que le tourisme durable.

Il est de la responsabilité de tous les acteurs de contribuer à sauvegarder les lieux qui nous font rêver durant nos voyages. Les touristes, les professionnels du tourisme, les élus locaux, les associations et ONGs, les gouvernements, … Tous doivent collaborer afin que l’activité touristique puisse être une réelle promesse de développement économique et social, tout en préservant la biodiversité et la vie locale dans une démarche durable.

Voir l’étude de cas : Bali, un tourisme en plein essor. Comment faire face à la pression environnementale ?

Cette approche inclusive est possible grâce aux données satellites. Combinées avec diverses données issues des autorités locales voire du grand public (par exemple les statistiques de tourisme), il est possible de mettre en place des indicateurs de pression environnementale à l’échelle mondiale. En effet, l’observation d’une zone dédiée sur la base de données satellites permet de donner des indications fiables et transparentes. Les données satellites sont des données factuelles et d’une richesse inestimable car elles permettent de remonter dans le temps, d’identifier les problèmes mais également les solutions et de prévoir des évolutions futures.

Copyright photo : Image par rawpixel de Pixabay

Les satellites nous offrent une vue incomparable de notre planète et la possibilité d’accéder à des données

(suite…)Quel facteur essentiel dans votre stratégie de croissance et de développement durable ?

Les données spatiales !

Pour la première fois en France les acteurs du tourisme et du spatial s’unissent pour présenter les innovations à la croisée de ces deux mondes. Pendant deux jours les participants vont explore l’apport du spatial au bénéfice de l’innovation touristique au travers de plusieurs moments forts… Tables Rondes Big Data, données spatiales, intelligence artificielle… quel potentiel pour le tourisme?

Nous sommes ravis qu’un évènement de cette envergure ait lieu et nous vous invitons à y participer très nombreux. L’équipe de Murmuration SAS y sera également !

Le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne a déployé des efforts considérables pour cartographier les zones bâties de la planète. Le résultat de cet effort est un code source ouvert, des outils ouverts, des couches de cartes disponibles ici . L’utilisation de ces cartes permet de comprendre comment les zones urbaines ont évolué à Bali au fil du temps. Les résultats, illustrés dans la carte suivante, illustrant l’évolution de 1975 à 2015. L’avantage principale de l’utilisation de l’imagerie par satellite est que nous pouvons remonter dans le temps pour effectuer une analyse spatiale.

L’augmentation dans les zones résidentielles est-elle liée à une augmentation du nombre de zones d’hébergement pour touristes ou à une une augmentation normale de la population ? Selon les rapports officiels du gouvernement indonésien, la population à Bali a presque doublé entre 1971 et 2010, passant de 2,1 millions à 3,8 millions de personnes.

Si cette croissance démographique peut aider à expliquer l’accroissement de la population dans les centres urbains denses (les points rouges sur la carte), elle n’explique pas l’augmentation des grappes urbaines à faible densité (les zones vertes sur la carte). Un autre indicateur est la simple augmentation du nombre d’hôtels à Bali au cours des dix dernières années. En effet, selon un rapport d’analyse publié par Colliers international ( ici ), le nombre total d’hôtels, ainsi que les budgets qui y sont associés, ont presque doublé entre 2005 et 2015. Le tourisme connait ainsi un essor constant à Bali durant la période énoncée.

En réalité, les données d’observation de la Terre montrent qu’il y a principalement deux facteurs en jeux :

Pour que Bali reste le lieu de vacance préféré des touristes et que l’impact environnemental soit amoindri, nous proposons de réfléchir à son impact éventuel et de proposer à la communauté des voyageurs la possibilité d’influer positivement sur les décisions locales.